Juan José Olivera 2003-2004.Este texto se publico en una versión adaptada en "Pensar John William Cooke" de Miguel Mazzeo, Miguel Suárez, Editor. Tambien fue presentado en la versión de ponencia en la I° Jornadas de Pensamiento Politico Argentino en la UNR, Rosario, Santa Fe.

Temario

- Presentación.

( I ) Introducción a la paradoja.

( II ) La paradoja en el anecdotario Jauretche-Cooke.

(III) El influjo de los textos, el PRT-ERP y la paradoja Gramsci.

(IV) La paradoja abierta.

Presentación

Este trabajo es claramente iniciático y es un posible resumen de interpretación subjetiva de las clases de la materia Pensamiento Político Argentino que dictó el profesor Horacio González en el primer cuatrimestre del 2003 en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires.

No pretendemos quitar universalidad a toda la producción política nacional sin embargo buceamos en las aguas conocidas de lo cercano y lo cotidiano que reflejan la posibilidad de la cultura propia o apropiada. En la producción humana es difícil delimitar su alcance, sobre este punto vale revisar con gusto Retórica y locura de Horacio González.

Intentaremos vincular constitutivos básicos del pensamiento político argentino, es decir rigurosidades no definitorias que se expresan con cierto grado de permanencia inherente. Tipos recurrentes que delimitan la reflexión y la acción política de estas tierras, elementos manifiestos o latentes que forman parte del anecdotario nacional y de la vida cotidiana de una cosmogonía política Argentina, modos de acción. Estos elementos que nos atrevemos a citar de forma no sistemática forman parte seguramente de los estudios previos de los diferentes expositores que acudieron a la cátedra y que de forma libre tomamos. Así, drama, invariante, tragedia, mito, maldición, metonimia, anatema, exhibicionismo, ocultismo, esoterismo, traiciones y tradiciones, y agregamos a propio modo la paradoja, ya son temas planteados en las clases del profesor González y constituyen la batería que compone su entramado estudio sobre la teoría política vernácula.

Trataremos aquí puntualmente La paradoja, pero con la intención de abrir una investigación posterior, más amplia, dentro del campo comprensivo, que tome también los otros constitutivos del pensamiento argentino para sondear una posible Ciencia Política con rostro local, hasta ahora faltante, subyacente o no sistematizada, depende de donde se lea. Para comenzar este trabajo y de modo ejemplificativo es que comenzaremos con una paradoja de Perón que abrirá otros ejes dentro de la critica que le hará Arturo Jauretche al mismo líder que se enmarcarían en la fetichización de los liderazgos carismáticos y en el personalismo. Abordamos la obra de dos hombres contemporáneos entre sí que ocuparon, a grandes rasgos, el mismo lugar de militancia, el peronismo; y los nombres enigmáticos y ya iconizados de Arturo Jauretche y John William Cooke. Tantearemos las paradojas que atan al anecdotario de sus intrincadas vidas y algunos desencuentros que los ponen a ambos en lugares incomodantes, es decir más allá de donde quisiera congelarlos el instante fotográfico del icono. Por otro lado cabe a modo transversal la pregunta de por qué aparece un Jauretche canonizado por lo que podría ser la historia oficial del peronismo y un Cooke descartado como muestra Miguel Mazzeo en su “Cooke, de vuelta”.

Finalmente ante la pregunta si es posible un pensamiento argentino, y es la misma pregunta que le cabe a la filosofía alemana o francesa, la racionalidad y la tentación dirían: debe ser pensamiento o filosofía “en”, pero la realidad también construye discursos y matices diferentes. A ningún profesor de filosofía se le ocurriría decir Filosofía en Alemania, aunque los inventores, según dice la historia, fueron los antiguos griegos. Así que mirando más allá y con el cuidado de caer en ciegos nacionalismos artificiales, rótulos patrioteros, restringidos localismos, dudosas autoctonías, iniciamos este recorrido, con la certeza orgullosa de que hay obra, por el pensamiento político argentino sin mayúsculas.

También repasaremos al italiano Antonio Gramsci en sus “recopiladas” Notas sobre Maquiavelo traducido por José Aricó, para revisar una paradoja, que finalmente dejaremos abierta, como no puede ser de otro modo con una paradoja. Esta será la gravitación de Antonio Gramsci en el pensamiento de la izquierda Argentina que ha iniciado una relectura del italiano y es también la paradoja de la relación de la misma izquierda y de los círculos intelectuales con los textos.

Esta ultima paradoja se encuentra en las notas del trabajo sobre Mario Roberto Santucho en el libro de Maria Seoane, Todo o nada, donde entrevista a Julio Santucho, un viejo militante hermano del dirigente máximo del PRT-ERP. Esta paradoja quedará abierta a riesgo de provocar tal vez la misma desazón que esos extraños libros de dudosa calidad surrealista que tienen una sola palabra por hoja, o quizás sea tan maravillosa como la inclusión del lector en una sociología popular que hace Jauretche en su “Manual de zonceras argentinas” donde en sus ultimas páginas deja un lugar libre para que el lector se convierta así en sujeto y escritor. Aunque también este manual puede recaer en la critica a los manuales, y las líneas punteadas que simulan renglones para que escriba el lector recuerden a las fichas de compresión de texto que traen los manuales de los colegios de nuestra educación primaria y secundaria. Corriendo con estos riesgos dejamos abierta la posibilidad de encontrar más paradojas argentinas a algún posible lector de este trabajo y la reflexión que obligan ciertos textos en la política. Todo esto recordando el debate que se cierne actualmente en torno al libro de Toni Negri y Michael Hard, Imperio o al de John Holloway Cambiar el mundo sin tomar el poder, y la calificación como un texto peligroso en los círculos intelectuales y militantes.

Para dilucidar este problema es que incurrimos en la paradoja que nos inserta Julio Santucho como representante de una generación y de una zona épica de la historia Argentina. Con la fuerza simbólica que carga tanto el apellido como las siglas de su partido, son trazos garabateados en alguna pared mojada una y mil veces por la lluvia de la historia hasta volverlos traslucidos, enigmáticos y casi invisibles pero no por eso olvidados, si es verdad la afirmación de Rodolfo Walsh que las paredes son la imprenta del pueblo y si confiamos en que los pueblos no olvidan. Signos en un suburbio de Buenos Aires- aureolas de aerosol de FAR-Montoneros que llaman a los vecinos de la ex Grafa hoy Wall Mart de Villa Pueyrredón a votar por Cámpora, tenues pigmentos del ferrite adheridos a las grietas descascaradas donde florecen pastos dejando entrever una tenue estrella con un imperceptible y extraño ERP 22 en un pasaje cercano a la estación de San Martín- tal vez sólo puede quedar pasado el humo de aquellos debates, y aquellas sangres donde se ponía todo en cada idea. Sin embargo aún quedan las paradojas del influjo de los textos, la recurrente y respetable por donde se mire pelea por la idea, pero muchas veces también, esta vez sí, peligrosamente exagerada o inmovilizadoramente dogmática.

( I )

Introducción a la paradoja“ Nadie en esa multitud me reconoció. Me sonreí pensando que de haber pasado una columna adversaria gran parte de ella me hubiera identificado, para agraviarme. Y esa situación paradojal, de ser desconocido por mis amigos y conocido por mis enemigos, me confirmó en aquellas reflexiones políticas que he dicho antes y en la certidumbre de que una nueva Argentina, de carne y hueso, estaba de pie.”

Arturo Jauretche “Los profetas del Odio”, Montevideo 1957.

“...estamos ante la paradoja de que el PCA, aliado indispensable por sus vinculaciones con el socialismo internacional y con el de Cuba en especial, adopta una línea de acción que retarda el avance e integración de las masas. O sea que el prestigio que automáticamente le agrega la radicalización de la Revolución Cubana, sirve para frenar las tendencias similares en el orden interno de la R.A.”.

John William Cooke “Aportes para la crítica del reformismo en la Argentina”, La Habana 1961.

Como atrapar una paradoja Concebimos a la paradoja como una manifestación de no lugar espacio-temporal determinable instantáneamente, algo que trasciende el juicio a priori o inmediato del presente. Que más allá de la crítica se expresa con signo propio, con su propia coherencia. Contradicción aparente que contiene su propia lógica. También es la posibilidad misma que tiene de negarse un enunciado así mismo, a lo largo del tiempo y del espacio, pero sin perder el sentido de la acción primera. Así su enunciado primero y su contradicción aparente secundaria estarían enlazados en un juego con alcances metafísicos y racionales al mismo tiempo.

La paradoja es Metafísica, porque su sola mención explica, por si misma, la relación que la ata a una posible acción, y racional porque no niega la explicación y la fundamentación de una y otra acción desarrollada en tiempos y espacios distintos, uniéndolas ambas en una relación de lógica racional. Palabra del griego para (contra) y doxa (opinión) que sería una contra opinión de su expresión primaria, que vista talvez como un hecho contradictorio racionalmente o metafísico por algún observador, contiene al mismo tiempo una lógica racional no contradictoria para el mismo actor. Esto no quiere decir, que tal vez hasta el mismo autor de la acción asigne la explicación de un hecho paradojal a cuestiones metafísicas y hasta trascendentales.

A modo de ejemplo, una paradoja Imberbe. Estando en Madrid, en una carta al movimiento peronista con motivo de la muerte del Che Guevara fechada el 24 de octubre de 1967, Perón hace un paralelo entre su posición frente al golpe de estado de 1930 y una supuesta adhesión de Guevara a una conspiración golpista en 1951. Perón dice:

“He leído algunos cables que pretenden presentarlo como enemigo del peronismo. Nada más absurdo. Suponiendo fuera cierto que en 1951 haya estado ligado aun intento golpista, ¿qué edad tenía entonces? Yo mismo, siendo un joven oficial, participé del golpe que derrocó al gobierno popular de Hipólito Irigoyen. Yo también en ese momento fui utilizado por la oligarquía. Lo importante es darse cuenta de esos errores y enmendarlos. ¡Vaya si el “Che” los enmendó¡”

Aquí dos posiciones aparentemente desencontradas se aúnan en un interés común final que enmienda los yerros de juventud. Perón en la misma carta cuenta que él dio en 1954 “personalmente” instrucciones a la chancillería para facilitar el éxodo de Guevara ,“ese valiente joven argentino”, a México cuando en Guatemala caía el “gobierno popular de Jacobo Arbenz ante la prepotente intervención armada de los yanquis”.

Proponemos a partir de esta mirada subrayar lo que podríamos señalar como encuentros paradojales en la historia y como a partir de estos hallazgos hacer lecturas entre líneas que demarquen semblantes y perfiles, acciones justificadas y concepciones no evidentes sino subyacentes. Semblanzas posibles de encontrar abordándolas por una lectura amplia de las paradojas. Podríamos decir que en esta carta a modo de ejemplificación se nos abren tres paradojas:

1- La paradoja de verse Péron como el “continuador” de la obra de Irigoyen sin negar su participación en el golpe del 30.

2- Una lectura particular sobre la juventud, sobre la posibilidad de yerro por juventud, por inexperiencia, pero al mismo tiempo tiene el lugar asignado de la valentía y el heroísmo en la lucha. La carta con motivo a la muerte del Che y la sentencia “estúpidos imberbes” que divide en dos la Plaza de Mayo en 1974 forman parte de misma concepción, que parte de una visión que se puede expresar de forma “paternalista”, poniéndolo al mismo Perón, ante la figura de Irigoyen en joven imberbe de 1930.Comentario aparte merece la mención de imposibilidad de autonomía y reconocimiento propio, más allá del lugar asignado por el “padre”del movimiento a los jóvenes, lecturas celadoras y búsquedas de orden social. Aparece aquí la dificultad de las siglas, de las que socarronamente escribe Néstor Perlongher, una relación donde MPM (Movimiento Peronista Montonero), EM (Ejercito Montonero), PM (Partido Montonero), UBC (Unidades Básicas de Combate) o PA (Peronismo Auténtico) forman parte de la hojarasca del tiempo y de una imposibilidad evidente para el lugar reservado que le había asignado el líder a estos sectores juveniles del movimiento, meras, difusas, e indefinidas, “formaciones especiales”.

3- Una paradoja del no lugar o de los nombres cambiados, que trataremos más adelante cuando abordemos las paradojas de John William Cooke, ocupa una referencia al Partido Comunista Argentino (PCA) y que está presente también en esta carta.

Escribe Perón:

“Ya me han llegado noticias de que el Partido Comunista Argentino, solapadamente, está en campaña de desprestigio. No nos debe sorprender ya que siempre se ha caracterizado por marchar a contramano del proceso histórico nacional. Siempre ha estado en contra de los movimientos nacionales y populares. De eso podemos dar fe los peronistas.”

Perón sale al cruce de una campaña de difamación y vale la pena aquí ver una de las cartas que le envío Cooke con motivo de la muerte del Che. Es también la época donde Cooke da la enorme bofetada teórica a una izquierda inocua y a una derecha miope, al exclamar “en la Argentina los comunistas somos nosotros, los peronistas”. Una época extraña en la misma relación Perón-Cooke porque aunque el general no contesta las cartas, este parece oír sus consejos, y el “De eso podemos dar fe los peronistas” se inscribe en la misma lectura que hace Cooke, creando un nosotros capaz de juzgar; decimos esto porque somos los revolucionarios.

Por otro lado resulta interesante leer un Perón que clarifica su postura frente al socialismo:

“Las revoluciones socialistas se tienen que realizar; que cada uno haga la suya, no importa el sello que tenga. Por eso y para eso, deben conectarse entre sí todos los movimientos nacionales, en la misma forma en que son solidarios entre sí los usufructuarios del privilegio.”

Perón, para terminar remarca la critica que Cooke le hace a la izquierda argentina al llamarla la “amenaza teórica”, y muestra la misma visión redentora de la victoria final que se encuentra en el pensamiento de su único delegado personal:

“Ante esto, no creo que las expresiones revolucionarias verbales basten. Es necesario entrar a la acción revolucionaria, con base organizativa, con un programa estratégico y tácticas que hagan viable la concreción de la revolución. Y esta tarea, la deben llevar adelante quienes se sientan capaces. La lucha será dura, pero el triunfo definitivo será de los pueblos. Ellos tendrán la fuerza material circunstancialmente superior a las nuestras; pero nosotros contamos con la extraordinaria fuerza moral que nos da la convicción en la justicia de la causa que abrazamos y la razón histórica que nos asiste”.

Hasta ahora intentamos presentar las paradojas, ejemplificar su significado y un posible modo de lectura de la acción política, ahora avanzaremos con las paradojas que atan a algunos actores del drama político argentino al anecdotario y sus debates ante el influjo de los textos y las teorías políticas.

( II )

La paradoja en el anecdotario Jauretche-Cooke

El icono enfrenta al personajeLas paradojas que nos planteamos no tienen la pretensión de investigar alguna zona oculta o desconocida en especial sino hacer una reflexión sobre la acción de forma casi anecdótica. Son paradojas de no lugar, de lugar cambiado, que sitúan en diferentes lugares a sus actores. Como la contracara del icono, repasamos la obra de Cooke y Jauretche en la paradoja que los ata al anecdotario de ser figuras paradigmáticas dentro del peronismo. En el caso de Cooke la paradoja de haber tenido una inquebrantable lealtad a Perón y ser el gran descartado de la historia Argentina y del peronismo; y en el caso de Jauretche la paradoja de haber sacado los pies fuera del plato, enfrentarse a Perón pero ser recuperado y llegar a formar parte de lo que se podría llamar, la historia oficial del peronismo.

Los nombres de John William Cooke y Arturo Jauretche forman parte ya de los íconos políticos, culturales e intelectuales argentinos. A uno y a otro se los ha puesto a jugar experiencias en diversas luchas, a veces conjugándose en un mismo signo y a veces tomados por separados pero sin negar uno por el otro. Muchas veces con cierto oportunismo y otras con verdaderas buenas intenciones se traen estos nombres a modo de reconocimiento, como se homenajean las sepulturas o el panteón de los héroes, pero sin profundizar en su pensamiento ni en su obra. Es cierto que dentro de la llamada historia oficial, en la historia contada para las masas, los nombres aquí llamados no figuren en el registro habitual de los argentinos. Guillermo Cieza escribe burlón sobre el tema un articulo con el título aclaratorio Cooke no es una marca de jeans y si no lo hubiera nombrado el grupo de rock Los Piojos a San Jauretche, tal vez, a Nueva Dirección en la Cultura jamás se le habría ocurrido hacer una muestra sobre Don Arturo en la mismísima Sociedad Rural de Buenos Aires logrando incluso la reedición de sus libros y con bastante éxito en la cantidad de publico que asistió a la muestra Basta de Zonceras.

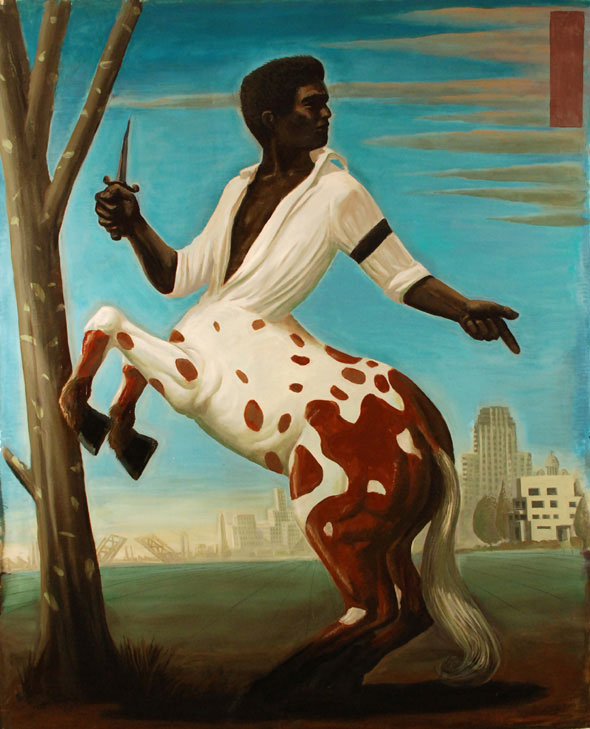

Este lugar negado por la historia para ciertos nombres provoca justamente la necesidad de llamarlos como desafío, como bandera o estandarte diferenciador para la lucha, íconos prohibidos y revolucionarios que recorren el imaginario del combatiente. Sin embargo poco dicen del icono más allá de la estampa, de la sugerencia epigráfica que acompaña a la foto, y puede pasar incluso que juegue el icono la partida que jamás haría el hombre verdadero. Esta es quizá la paradoja que separa al hombre del icono y evidentemente el icono deja de tener sentido dentro del área personal e histórico del personaje más que por el influjo estigmático o desafiante del solo nombre o de la mera efigie. El icono es lo que quiera decir el sujeto portante, no tiene ya importancia lo que quería decir el sujeto, eso quedó para el momento pasado cuando el hombre era abordado por el lente de la cámara.

Inclusión al anecdotarioPartimos de la paradoja de encontrar a un Arturo Jauretche crítico, enfrentado duramente a la figura de Perón, que se atreve a “poner los pies fuera del plato” del movimiento peronista integrando las listas del frondizismo, alguien capaz de descifrar el enigmático juego de Perón, como cuenta Norberto Galasso en “Cooke, de Perón al Che”, donde alerta al mismo Cooke de la constante política “pendular” del general. Un Jauretche fundamental para la indagación teórica del peronismo, execrado por su líder a tal punto que en su muerte no apareció una sola nota del conductor del movimiento con que tanta pasión había defendido y su cajón fúnebre será cubierto por una bandera celeste y blanco de Montoneros. Es la paradoja de un Jauretche reconocido finalmente en épocas pos-menemistas por la oficialidad del peronismo, con una gran cantidad de agrupaciones y unidades básicas que llevan su nombre, con grandes carteles y marquesinas en la Sociedad Rural con la imagen del fundador de FORJA.

Por otro lado un Cooke también crítico pero desde el lado de la teoría pensando como transformar el movimiento peronista que era potencialmente revolucionario por su composición fuertemente de clase trabajadora, en un partido verdaderamente revolucionario. Un Cooke que jamás irá contra el líder, que jamás irá por fuera del peronismo, que se vuelve emblema de la Resistencia posterior al golpe militar de 1955, que viaja a Cuba y entabla amistad con el Che Guevara, llegando a convertirse en un aliado para una futura lucha continental donde el peronismo tendría su lugar como movimiento de liberación nacional pero que a diferencia de Jauretche lentamente su figura se irá opacando. Cooke muere el 19 de septiembre de 1968 en la misma época que las FAP lanzan su bautismo de fuego en Taco Ralo, un año después de la muerte del Che y uno antes del Cordobazo, hito nacional que marca el nacimiento de la llamada nueva izquierda de la cual indudablemente era un referente. Tanto de las primeras experiencias guerrilleras como del sindicalismo combativo y la formación de esa nueva izquierda nacional, hubiese tenido mucho para decir Cooke, porque muchos de los que participaban en esos agrupamientos habían militado, tenido contacto en algún momento o habían sido influidos por sus ideas. Entre los que más abrevaron en su pensamiento fueron las FAP y las FAR, sin embargo, pocos fueron los que lo tomaron como fuerte aporte teórico y práctico la experiencia cookista, sobre el tema en el libro que compila Miguel Mazzeo, Cooke, de vuelta, Gabriel Fernández cuenta:

“ sobre comienzos de los setenta se observa una discontinuidad entre el cookismo y la Resistencia en general con respecto a las direcciones de las organizaciones revolucionarias. La Juventud Estudiantil Católica, entre otros sectores que van a participar de la dirección de Montoneros, desconocen la lucha dela Resistencia, la reivindican de manera abstracta, casi no entran en contacto con Cooke, con Alicia Eguren, con Rearte, con muchos compañeros decisivos del periodo. En algunos casos por la edad, pero en general porque existió una zanja o una distancia social entre los nuevos dirigentes y los viejos.”

Por otro lado era evidente que la parte del peronismo a la que Cooke llamaba “la burocracia” menos iba a reparar en su figura a no ser para desacreditarla como “infiltrado”, “comunista” o “subversivo”. Además es una época de lucha interna dentro del peronismo y cada nombre se vuelve distintivo para cada sector. La derecha luego asociada ya a la triple “A”, será la soga de azote que se escuda en el aparato estatal del gobierno de Isabel Martínez de Perón con un oscuro y sanguinario López Rega asechando las vidas de intelectuales y militantes vinculados a la izquierda peronista y marxista. Finamente el golpe de estado y los años de la dictadura taparon hasta ahora con un velo invisible los debates y las figuras de estos dos personajes.

Las paradojas nos llevan así a encontrar una situación extrañas donde debemos ser cuidadosos para comprender el significados de porque se ubican cada una de estas en el lugar que les va asignando la historia. Cooke siendo hasta el ultimo de sus días leal a Perón, con toda la carga que tiene esa palabra dentro del movimiento no pudo y no le interesaba sacarse el estigma de “marxista”, tan consecuente y crítico como su adhesión al peronismo. Quizá esta sea una de las razones por las cuales la gravitación de Cooke no se registre prácticamente dentro del peronismo, salvo en pequeños sectores intelectuales de izquierda.

Gauchipolítica desarrollista o leninismo nacionalEl pensamiento de Jauretche dentro de su forma, como lo llama Horacio González “gauchipolítica desarrollista”, no hace hincapié en la conformación de un partido de clase como deja entrever Cooke en un leninismo inocultable, se atreve a descifran la sociología criolla y las zonceras de la pedagogía del oprimido como diría Paulo Freire, presentando el problema de la dependencia externa pero sin discutir el ordenamiento del capital y la burguesía nacional. En los Profetas del odio de 1957 en el apartado que mantiene hasta por lo menos la edición de 1973, Estrategia de la lucha por la liberación nacional y la justicia social, Jauretche señala:

“ Ni el proletariado, ni la clase media, ni la burguesía, por sí solos pueden cumplir los objetivos comunes de lucha de liberación nacional. El movimiento debe revestir la forma piramidal que tuvo en su origen y que es típica de todo proceso de liberación, y su fragmentación horizontal puede dar apariencias momentáneas de popularidad que oculten la disminución de sus posibilidades concretas de poder”

Tal vez sea más acorde la visión jauretchiana para el modelo teórico y cultural que precisa, al menos hoy, el peronismo o sus dirigencias. No sabemos si es un modelo definitivo, ni siquiera si necesariamente es un modelo. Tampoco sabemos si este revisionismo es solo un icono que mantendrá el peronismo por un tiempo o formará parte de una verdadera relectura de las fuentes en donde se zambullía la generación del 70. Más allá de está discusión, nos parece esclarecedor ver la posición de Cooke sobre la imposibilidad de relanzar el frente policlasista del 45 y sus críticas:

“Lo que en 1945 había sido una concentración de poderío mediante la amalgama de fuerzas diversas, se transformó en causa de nuestra debilidad, cuando estas tendieron a chocar”

La compilación de Miguel Mazzeo resulta interesante porque se llama Cooke, de vuelta (el gran descartado de la historia Argentina). No es que este olvidado, oculto, muerto o negado. No. Está descartado y esa condición explica tal vez el por qué de su desaparición. Las razones por las cuales se ha descartado a Cooke y se ha recuperado a Jauretche son varias como vimos a partir de desarrollar esta paradoja. Cooke hace de su vida una experimentación trágica, insoportable, voltea los dogmas de las iglesias culturales y políticas que generó el pensamiento argentino y su política va por lados inesperados, es también una política maldita, en la compilación de Mazzeo, dice Horacio González:

“Cooke no puso distancia, elaboró el derecho propio a estar en diferencia pero en el corazón mismo de lo que quiso transformar. En vez de ser el que venía a negar un nombre propio preexistente que debía estallar por desuso histórico, fue el que invocó ese nombre propio como su identidad previa y a partir de allí proclamó mutaciones. Fue peronista y fue marxista como quién realiza desde el interior de la política, y lo realiza en su propia carne, una trágica experimentación consigo mismo.”

Pero no cabe duda que en este tiempo tanto el pensamiento de Cooke como el de Jauretche son imposibles. ¿Qué político hoy día está pensando en combatir el coloniaje cultural o llama a la lucha por la revolución para la liberación nacional? ¿Qué diputado dirá algo contra un negociado con el petróleo, una empresa privatizada o se negaría a establecer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos? ¿Quién se atreverá a decir hoy patria o muerte, mengano o muerte, o cualquier cosa que implique la posibilidad de perder la vida o la bolsa? Y si hubiera alguien que lo dijese ¿quién lo seguiría? .

José Pablo Feinmann en su cuento“Digamos Boludeces” relata un rencuentro de antiguos militantes setentistas. Donde luego de pasar revista y de contar los amigos “boleta” uno de los comensales propone decir boludeces. Así repasan entre los brindis de champagne todas las consignas políticas de aquellos años que van rematando con un ¡que gran boludez ¡. Hasta que alguno de ellos se levanta ofuscado y les dice ¡ miserables, con algunas cosas no se jode ¡ Todos se van y el único que se queda es el personaje que se había levantado asqueado de la frivolidad de sus compañeros, pero este es el boludo. Porque se mandó la gran boludez de la noche –cuenta el autor-, la enorme boludez de esa noche. Tuvo que pagar la cuenta.

Como en este cuento de Feinmann aún existen varias cuentas por saldar, críticas y muchas autocríticas que no se han realizado. Quizá revisar las obras de Cooke, Jauretche y otros tantos ayude a desarrollar estas críticas sin descartar nada, ha descifrar errores.

La paradoja del lugar cambiadoAhora rastrearemos en la figura de Cooke la paradoja de lugar cambiado que asecha el drama de su vida que lo lleva a sentenciar que en la Argentina los comunistas somos nosotros, los peronistas. Su drama está cruzado por varios lados, participa del movimiento peronista que tiene el potencial revolucionario y es el más alto nivel de conciencia a que llegó la clase trabajadora Argentina, pero que es al mismo tiempo un gigante invertebrado que carece de una teoría revolucionaria y una conducción clara, que se debate entre el tremendismo revolucionario y la inacción de la burocracia. Pero sabe bien que el peronismo es quién tiene el potencial emancipador y que solo “podrá desaparecer cuando deje de expresar reivindicaciones nacionales y populares y otro movimiento lo releve con ventaja; o cuando él mismo evolucione hacia algún tipo nuevo de nucleamiento que lo supere dialécticamente, es decir, negándolo para integrarlo en una síntesis”.

Por otro lado debe dar una pelea por los significados en el plano nacional dentro del peronismo que aún no comprende los cambios en el mundo pero también fuera. A Cooke le preocupa un peronismo que no alcanza aún a divisar los alcances de las revoluciones nacionales, el proceso de descolonización, la revolución cubana, el problema chino-soviético y el giro a la izquierda de la juventud y de las clases medias, desea disputarle la propiedad del marxismo al PCA al que incluye en los confusionismos en que está inmersa la argentina y además quiere enrolar al peronismo como movimiento de liberación nacional en una estrategia de liberación continental. Escribirá a Perón una carta fechada en julio de 1961 una corrosiva frase donde expondrá su drama y paradoja pero al mismo tiempo su fuerte materialismo marxista:

“Hay cruzadas civiles y religiosas, discursos de toda clase de gente previniendo contra el comunismo. Pero como los comunistas se limitan a postular para el futuro impreciso su revolución y mientras tanto son partidarios de las libertades democráticas y de la convivencia con la burguesía, los únicos que positivamente pueden dar por el suelo con el capitalismo imperialista somos los peronistas, cuando más humildes de condición más peligrosos. O sea que los comunistas somos nosotros, en ultima instancia, porque no somos una amenaza teórica sino una posibilidad práctica”

En esta carta se puede observar claramente también el influjo del pensamiento del Che Guevara y también del marxismo clásico de la tesis 11 de Feurbach, de que “hasta ahora los filósofos han tratado de entender el mundo, a partir de ahora se trata de cambiarlo”. Cooke piensa en la insubordinación de la masas, en un espontaneísmo final que parte de algo sumamente organizado y planificado, pero que no es una revolución, como critica al PCA, que se hace “con regla y escuadra”, prefiere fracasar y morir con el Che Guevara que triunfar con el secretario general del comunismo argentino Victorio Codovila, y dice “por lo menos es más alegre”. Su humor desgrana paradigmas, suena terrible a toda razón, sin embargo va horadando y abriendo conciencias más allá de los miopes macartismos y de los marxismos berretas o vulgares de entonces. Cooke enfrenta así a unos y a otros. Entabla una amistad con el Che, redacta informes sobre el PCA a pedido del gobierno cubano, invita reiteradamente a Perón para se instale en Cuba, estudia y pide libros a su amigo Juan José Hernández Arregui para que se conozca la obra de otros intelectuales argentinos además de los de la revista Sur de Victoria Ocampo que dominaban la escena literaria Argentina. Nada mal para un conspirador en desgracia como se define en una hermosa carta que le envía a su mujer Alicia Eguren años atrás estando preso.

Un revolucionario se enfrenta a sus compañerosEn el anecdotario debería figurar también el enfrentamiento que tuvieron los dos personajes que repasamos y la paradoja que pone a uno de ellos en la situación de verse traicionando a sus más cercanos compañeros de lucha. Esto es parte del drama Cooke, donde siendo el delegado de Perón pasa de sostener una posición insurreccional y abstencionista a organizar el pacto Perón-Frondizi y llamar a votar por el candidato de la UCRI en las elecciones de 1958.

La visión de Jauretche particular y crítica sobre la figura de Perón y la adhesión a la UCRI que lo lleva al llamado “concurrencismo” entre los que se encontraban también Raúl Scalabrini Ortiz contrariando a Cooke en su postura verticalista, el forjista expresa: “somos militantes de una causa, a veces el Hombre acierta, y a veces no acierta”. En una correspondencia al padre Hernán Benítez, donde observa que los pasos que da Perón no son los correctos dice: “tenemos que hacer una política propia desde el movimiento popular argentino, según los intereses del pueblo argentino”. Este planteo era inaceptable para Cooke porque significaba ir contra Perón. Debe aceptar el pacto y de mala gana convencer a sus compañeros de la bonanza del acuerdo con Frondizi, pero jamás puede pensar sacar los “pies fuera del plato” para integrar una lista no peronista. Pero Jauretche se reconoce como un viejo militante con otras experiencias y partido y pone la causa sobre el partido y los hombres, causa por la que a luchado “en el libro, en la prensa, en la acción política y con las armas en la mano”. En los Profetas del Odio dice así:

“De tal manera mi actuación en la política militante no ha estado regida por la adhesión a hombre alguno ni a ninguna estructura partidaria, sino en la medida que éstos han sido instrumentos de esa causa”... “Es así como en cada etapa de la vida nacional he combatido por quien o quienes eran más capaces de acercarse concretamente a la realización de la empresa, sin buscar pelos en la leche y exigir perfecciones imposibles”.

Por otro lado, para Cooke, más allá ser el encargado de las tratativas Perón-Frondizi y tener que enfrentarse con los sectores más combativos del movimiento como Andrés Framini, por la decisión de sostener la orden del general, su posición seguía siendo la de continuar y profundizar la resistencia del peronismo, cosa que no está clara en Jauretche aparentemente más dispuesto a encontrar salidas intermedias.

Dos contra adulones y burócratas de turnoFinalmente quisiéramos hacer notar un punto de encuentro pero desde una visión diferente, tal es el caso de la referencia a lo que podría ser el culto a la personalidad o el dominio de los adulones o burócratas de turno que existía dentro del gobierno peronista. La nota aparece también en “Los profetas del Odio, y la yapa” (este ultimo anexo que aparece a partir de 1967) uniendo con gran destreza y humor gauchesco la crítica al cambio de nombres a la toponimia auténtica a lo que llama “lamentable y ególatra emulación”, con un comentario del “Dr. Cooke” al mismo Perón en la presidencia. Y a riesgo de cansar con las citas, cito esta porque me parece una muy divertida y creo que perdonará la manía o el vicio a la referencia. Dice Jauretche:

“De la época es el cuento del paisano que en la esquina de Mitre y Pavón, en Avellaneda, le pregunta al vigilante por la calle Mitre.

-“¡Como Mitre...! ¡Eva Perón ...y es esta”, le señala el policía.

-“Disculpe... ¿Y Pavón cuál es?

-“¡Cómo Pavón! ¡Juan Perón...!”, lo reta el vigilante.

-“No sabía...” –explica el paisano-. “Como soy del Chaco”.

-¡Que Chaco... Provincia Perón! –le grita ya irritado el vigilante.

El paisano, intimidado, camina pocos metros en dirección a Buenos Aires. Está ahora, sobre el Riachuelo, en el puente y se recuesta a la baranda, pensativo y perplejo.

Se le acerca un marinero y le pregunta:

-¿Qué está haciendo, paisano?

El paisano, prudente y avivado ya, le contesta:

-Estoy mirando el Peronchuelo, señor...

Y prosigue Jauretche a modo de gran relator campero:

“y viene el caso aquí, con respecto al reiterado homenaje de los nombres de las calles que terminan por no tener sentido de tan repetidos, algo que el Dr. Cooke le dijo al mismo Perón en la presidencia: “Se ha abusado tanto de su retrato que ya no se lo ve; forma parte del paisaje como los árboles de la calle”.

Las paradojas de la historia Argentina harán que con la vuelta a la infamia y luego con la llegada de nuevas y más sangrientas dictaduras los nombres de las aquellas calles vuelvan a sus nombres originales, preferentemente los que llamaban a la memoria ecuestre y épica de la formación del estado nacional. Roca, Mitre y otros volvieron a pastar libremente sobre las trazas viales de la Argentina.

Sin embargo, con el tiempo la venganza de los funcionarios de gobierno y los consejos deliberantes de los municipios, ejecutarán el antiguo nombre y continuaran jugando malas pasadas a los automovilistas y a algún peatón despistado. Así hacen justicia y venganza, al mismo tiempo, los funcionarios públicos y los políticos que necesitan inaugurar algo para el comicio próximo. Para bien de muchos de nosotros, se me ocurre, y a pesar del mismo Don Arturo la antigua calle Eduardo VII de la localidad de Hurlingham en la provincia de Buenos Aires, terruño de donde salió el secretario de seguridad Juanjo Alvarez, lleva el nombre de aquel viejo forjista y es así como también podemos ver una retrospectiva de su obra en la Sociedad Rural, mientras tanto la sombra de Cooke se aleja fumando silenciosa, descartada, busca un futuro cercano, de frente. La paradoja irónica señalaría que el olvido preserva, mientras el bueno de Don Arturo cuelga de la marquesina, un funcionario del gobierno se apresta a copiar una cita del Manual de Zonceras Argentinas.

( III )

El influjo de los textos, el PRT-ERP y la paradoja GramsciEs cierto que mucho tiempo ha pasado ya de aquellas lecturas apresuradas, tal vez los actores tampoco sean los mismos pero la paradoja sobre la que nos movemos es sin duda producto del influjo que tienen ciertos textos. Asi Julio Santucho recordó en el libro de María Seoane “Todo o Nada” en una entrevista realizada en Roma en 1988, que :

“la primera escuela política del PRT se realizo en diciembre de 1970, en un Chalet alquilado en la localidad de Aguas de Oro en la Sierras Cordobesas. Uno de los primeros alumnos fue Hugo Irurzúm, que murió en 1980 en Paraguay cuando participaba del atentado que costo la vida de Anastasio Somoza. El programa era de lo más ecléctico y liberal. Se estudiaba filosofía y política marxista con todos sus clásicos; la historia de las revoluciones rusa, vietnamita, cubana, y china; la historia Argentina con énfasis en la guerra de la Independencia, de autores como Bartolomé Mitre. Luego los caudillos federales. En economía argentina se analizaban las obras de Aldo Ferrer y de Raúl Scalabrini Ortiz. Pero los textos de historia fundamentales los de Mitre sobre Manuel Belgrano y José de San Martín. Jamás se estudio a Antonio Gramsci, especialmente por que Robi pensaba que era la base teórica para el populismo de las FAR, o del revisionismo europeo al marxismo. En esa primera escuela que se repetirá hasta entrado el año 1976, con algunas modificaciones de contenido, por que era una de las obsesiones de Robi, hubo 120 graduados, quienes tendrían a su cargo desarrollar la estructura militante del PRT-ERP.”

Julio Santucho nos rebela un enigma, que puede llamarse el enigma Gramsci, en la izquierda Argentina. Cierta demonización, comprensible aunque no escape al ridículo, teniendo en cuenta que desde principios de la humanidad han existido relatos sagrados y blasfemos, textos temidos y codiciados. Podemos citar miles de ejemplos desde la inquisición hasta las hordas nazis quemando en una hoguera embriagante los libros de autores judios o comunistas, podemos recordar films como la novela de Humberto Eco llevada al cine, El nombre de la Rosa, o la de Ray Bradbury, Farenheid 451, o los tristes recuerdos de nuestros familiares y amigos preguntándose por la existencia de libros enterrados y quemados, en la ultima dictadura. Cantidad de libros han moldeado la conciencia de la humanidad, han existido libros para cada acto de la historia y por eso esta paradoja no debería tener sentido dentro de lo amarillezco o de lo novedoso, porque se inscribe en una práctica habitual de nuestro hacer humano. La alerta a la que estaban sujetos los militantes del PRT-ERP sobre un posible desviacionismo inducido por la lectura de Gramsci es comprensible en el marco histórico en que se daba esa discusión, donde además todo partido político tiene y necesita su lectura oficial de la realidad. Claramente este límite a la crítica o a la lectura es una actitud reprobable por donde se mire, pero lo que no sabían, aunque intuían como un natural peligro aquellos militantes, era la sola existencia anterior e independiente que subyace en la paradoja que es el poder incontrolable del mito texto.

Esta paradoja es también la paradoja de la izquierda Argentina, de sus miedos, de los miedos a los textos. Es la paradoja de un Antonio Gramsci temido por la izquierda en los años 70 pero venerado treinta años después; y también es la paradoja de una izquierda que continua teniendo miedo y demonizando textos que por lo general llegan de otros países y de otras experiencias, pero que al mismo tiempo es incapaz de generar textos propios con el mismo contenido mágico o mítico que los que reprueba.

Reconocemos en primera instancia nuestra debilidad por ciertos textos prohibidos, incluso por todo lo vedado, sea en la forma de curiosidad o interés, cosa que no reclamamos que sea transmisible necesariamente a estas otras expresiones políticas. Sin embargo creemos que el lugar de padecer estos textos se lo han puesto ellos mismos y a esta altura esto es mucho más que un síntoma. Resulta hasta risueño ver como responden algunos intelectuales de la izquierda a estos textos, podemos citar a Norma Nasif, intelectual del P.C.R llamando a enfrentar el pensamiento de John Holloway que expone en “Cambiar el mundo sin tomar el poder”, por ser la “Cuarta Espada del imperialismo”, o a un veloz Atilio Borón que desde una izquierda más “prolija” cercana al P.C.A, contesta con Imperialismo al libro de Toni Negri y Michael Hard Imperio.

La preocupación del PRT-ERP por Gramsci no quiere decir que no lo leyeran necesariamente, simplemente quiere decir que no es de lectura oficial de la organización y este tomar partido desde la teoría implica por un lado un hecho aglutinante y a la vez diferenciador. En general la izquierda se abroquela y se divide alrededor de lecturas distintas y la sola mención de ciertos textos merecen calificativos y rótulos invisibles e indelebles que pueden pesar por años en la memoria. Así las discusiones dentro de la izquierda han sido la constante reproducción de las diferencias más que la coincidencia desde sus principios fundantes y supuestamente comunes, por un lado, y por otro la incesante debilidad a armar cuerpos teóricos oficiales o manuales, que plantean ortodoxias diferenciadoras sin ser una producción propia sino una mera referencia al texto original o mala copia.

Cuando reconocemos nuestra debilidad por algunos textos prohibidos, es también la atracción a lo nuevo que no excluye la lectura crítica y fiscalizadora del presente y de la realidad circundante, pero la fascinación a lo raro y exótico es recurrente. En esto recae continuamente la izquierda argentina, exotismo. Cada tanto se alzan las voces de algunos, como les gusta llamarse, intelectuales orgánicos en el sentido gransciano, que dicen odiar, combatir, enfrentar y responder a pensamientos desviacionistas, peligrosos, aventureros, posmodernos o disgregasionistas que supuestamente postulan nuevas teorías o autores. Estos personajes son los que Jauretche llamaba “guacamayos amaestrados” o a los que Cooke les endilgaba el oficio de ser “fiscales de biblioteca” y son los responsables en gran medida de crear esta visión exótica de la izquierda porque en lugar de producir pensamiento e idea, están preocupados en continuar sosteniendo una oficialidad teórica insostenible e imposible. Cuando llega un libro a esta parte del mundo son los primeros en analizarlo o mejor dicho en destriparlo, rápidamente deben dar respuesta a algo que nadie les preguntó, así en lugar de crear ideas interesantes o innovadoras hacen vergonzantes escritos y dudosas aseveraciones que al tiempo nadie recordará porque discuten con alguien que está a miles de kilómetros. Esta es la paradoja de la dependencia cultural de la izquierda, de lo que llamó Jauretche “la colonización pedagógica” porque no tienen para decir nada de lo que ocurre acá sin pasarlo antes por el tamiz de la lectura oficial del partido, que además, también es una lectura exótica de un texto producido en otro lado y en otra experiencia pero que el tiempo la ha cristalizado en la ortodoxia.

Nosotros decíamos al principio que dudábamos de las autoctonias o de pretendidos nacionalismos teóricos, culturales o ideológicos pero sostenemos que la experiencia crea elementos propios, matices y rostros locales que le dan a la acción la posibilidad de especificidad. Es esto justamente y a partir de aquí que criticamos y abrimos la discusión sobre el influjo de los textos. Un debate que se esparce sobre la falta de producción de pensamiento en las izquierdas argentinas, de la dependencia a modelos y experiencias diferentes y a la vulnerabilidad producto de una ortodoxia intelectual de lecturas oficiales aglutinantes y diferenciadoras.

( IV )

La paradoja abiertaEl producto de este exotismo que veíamos tiene como contrapartida la inmovilidad, la dispersión y la incomprensión que es propia de la izquierda argentina. Es la graciosa situación de llegar tarde a todo, tal es el caso de la relectura de la obra del italiano Antonio Gramsci en la actualidad, o la reivindicación oficial de la figura del Che Guevara por el PCA a mediados de los 80.

No sabemos si el influjo de los textos de Holloway o de Negri-Hard llevará a crear una nueva paradoja en un futuro, pero lo que estamos seguros es que ya forman parte de las paradojas de la pequeña historia de la vida política de la intelectualidad local, es decir de una minúscula porción de la población e incluso de la misma cantidad de personas que militan políticamente. Sin embargo una minoría que influirá luego sobre personas que sin saber quienes son exactamente los autores de esos textos, sin haberlos leído y a veces sin siquiera querer saberlo, les llegará de alguna forma estos “peligrosos” nombres ya estigmatizados por los intelectuales amigos del partido, para trabarse en alguna esquina del país en una dura discusión donde ninguno se convencerá de los argumentos vertidos por el otro. Así es la triste paradoja del influjo de los textos en izquierda Argentina, o llega tarde o se divide aparentemente “a causa” de estos. Pero antes de dejar abierta la paradoja, debemos decir que nos cuesta creer que los problemas que impiden a la izquierda sea un problema “a causa” de lecturas diferentes, aunque si creemos que está entre estos problemas, el no tener una lectura propia, una lectura local, un trazo original, mítico y audaz. Las paradojas abierta serán entonces estas: por un lado, ver si positivamente cambia la situación de la izquierda Argentina, evadiendo la invariante, a partir del hallazgo de un texto propio que cree lo que Gramsci llamó el “libro viviente”, el mito texto, y sea capaz de simbolizar y sintetizar la voluntad colectiva hacia el cambio social; o negativamente ver si a partir de textos subsiguientes recae en la invariante, y en la inmovilidad; y una tercera paradoja humorística que sería ver a la izquierda dentro de treinta años releyendo a Toni Negri o a John Holloway.

A un posible lector encargamos el seguimiento de estas paradojas y este lugar para agregar las propias:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------