*Diciembre 2009

Circunloquios alrededor de la prensa y los programas civilizatorios de cara al bicentenario de la patria.

Por: Juan J. Olivera

El 8 de octubre de 1913 cuando muere Lucio Victorio Mansilla en Paris Le Fígaro le dedica extensas necrológicas y los diarios de Buenos Aires hacen lo mismo. El país despedía a un hombre que había vivido incomodo en el tiempo que le había tocado vivir, que enfrentaba su existencia como una inquietud desesperante y con una gran curiosidad de los cambios científico-tecnológicos que traía la modernidad en la segunda mitad del siglo XIX, y que por decirlo de alguna manera ya adelantaban la llegada del siglo XX, pero con el pesimismo y la desconfianza propia de los escritores del romanticismo que veían en el crecimiento de la técnica un desmedro de los valores trascendentales y humanísticos .

Ecos telegráficos y estruendosos vapores de las calderas de la historia, repicaban en las costas rioplatenses como lo hacían en la India, Sudáfrica y China. Las caricaturas de la época lo dibujan a Mansilla como el gran viajero que era: con sus maletas, gorra del tipo de las que usaban otros viajeros como León Trostki y Lenín, monóculo en su ojo derecho y una larga barba que pareciera inseparable del sable que carga. Cuando muere Mansilla el siglo XX ya había llegado, un año más tarde se desata la “Gran Guerra” de 1914 que desplegará todas las fuerzas acumuladas que guardaba la caja de pandora del capitalismo imperialista y para la cual se venían preparando todas las naciones europeas como algo ineludible.

Se podría decir que Mansilla vivió en dos épocas. La primera, la de la “Gran aldea”, que termina en la Batalla de Caseros, el 3 de Febrero 1852, y una posterior que se consolidará a partir de 1880 con el gobierno de Roca. Cuando se hará la Federalización de Buenos Aires, ingresa al país una inmensa inmigración europea y se establecerá la inclusión decidida del país en el esquema de naciones productoras de materias primas para el imperio Inglés, el gran “Taller del Mundo” , que en el caso de Argentina por su condición natural geográfica, será entre otros negocios, la producción agro-ganadera la que consolidará un pacto de poder interno dominado por un sector oligárquico terrateniente en lo económico, conservador en lo político, y liberal en su concepción ideológica, con los capitales manufactureros del imperio Británico.

¡A otra parte con ese Contrato Social!

La infancia de Mansilla está tachonada de recuerdos de estampitas, divisas rojo punzó y rosarios de anécdotas familiares donde la rígida educación, el amor por su madre y la fuerte imagen de su padre héroe de “La vuelta de Obligado”, transcurre en entre las travesuras de infante correteando por los jardines de su tío Juan Manuel de Rosas. Se entremezclan las imágenes de gauchos mazorqueros y de “degollados” a la vera de los caminos. “Cuando pensamos que los que mataban eran hombres como nosotros , en cuyas rodillas cariñosas nos hemos sentado, ocúrresenos que pueden haber sido perdonados como inconscientes de crueldad”… dirá Mansilla, en el raro y magnifico “Rozas. Ensayo Histórico – Psicológico”, de 1898, un texto largamente esperado por amigos y enemigos pero que tardó tanto en escribir porque no quería hacer “una justificación ni un proceso” tampoco un libro de partido donde los “disfraces de la leyenda” sustituyeran “las realidades históricas”, por eso prologará así: “Nuestro propósito intencional, fríamente meditado por años , es que sea un libro de buena fe, de completa y absoluta buena fe.”

Desde niño la figura de Rosas era una presencia constante en la familia de Mansilla y después de dar vueltas por varios lugares reprimido por diversos amoríos inconvenientes, descubre El Contrato Social de Rousseau en la biblioteca del saladero que le había instalado su padre para tenerlo cerca ya que en ese momento el general Mansilla estaba al mando del ejército en el regimiento de San Nicolás. Mansilla cuenta ese encuentro con Rousseau en Los Siete Platos de Arroz con Leche, de 1890, donde su padre comprende que Lucio no es un hombre de negocios y el peligro que conlleva la inquietud literaria de su hijo y le dice “Mi amigo, cuando uno es sobrino de don Juan Manuel de Rosas no lee El Contrato Social si se ha de quedar en el país, o se va de él si quiere leerlo con provecho”. Es así que a los 17 años, se va de viaje a la India enviado por su padre a una empresa donde debe comprar mercaderías y en lugar de hacer los negocios encargados se dedica a viajar y a “comprar placeres, me gasté toda la plata, que eran una veinte mil libras esterlinas” recordará en “Mis Memorias” de 1904. Recorre en India: Benarés, Lahore y Delhi, fue el primer argentino en pisar el monte Himalaya, luego fue a Egipto, desembarcando en Suez y haciendo la travesía por tierra hasta El Cairo, años más tarde, en 1855, publicará el diario de ese viaje en “De Eden a Suez” . Continuó su viaje, siempre con su amigo James Foster Rodgers, por Europa y Constantinopla, para radicarse en París, que a partir de allí será el punto de preferencia donde regresará una y otra vez en su vida.

A fines de 1851 Mansilla regresa a Buenos Aires, visita a su tío en su residencia que lo pone al tanto de las intenciones del “Loco” Urquiza que se preparaba para dar el zarpazo sobre Caseros mientras devora los siete platos de arroz con leche. Mansilla ve como muchos de los que habían sido férreos defensores de Rosas ahora había cambiado de bando, muchos que también se había beneficiado de su política se hacían los desentendidos y este será un tema que lo acompañará en toda su obra ¿Qué fue el gobierno de Rosas? ¿Quiénes eran los federales y los unitarios? y si él era, como le preguntara el negro acordeonista en las tolderías ranqueles de Mariano Rosas que relata en “Una excursión a los Indios Ranqueles”, ¿federal o salvaje? En una ocasión un irónico Jorge Luis Borges le hará la misma pregunta a su biógrafo.

Rosas con espinas, no cardos.

Mansilla coincide en que el rosísmo es un “sistema” como lo llama Sarmiento en el “Facundo”1, pero dice del célebre sanjuanino que “era más gran pintor decorativo que pensador, un Victor Hugo desgreñado de la prosa abrupta argentina”. Había condiciones sociales y de “naturaleza” humana para que surgiera una persona como Rosas. Nació con la cualidad del mando y había crecido en la campaña, el lugar que daba vida al hombre americano, dice Mansilla: “Hay en el alma de la plebe, de la gente baja sudamericana, de color, una amalgama extraña de convicciones y de preocupaciones, de falsas nociones del deber, de lo que es humanidad, caridad; por la manera que allí donde un hombre hecho, perteneciente a una civilización más adelantada vea algo de cruel, él, el criollo de esa capa social, no verá sino un acto natural, algo aconsejado por la misma compasión. El criollo mezclado, descendiente de blanco y mujer de color o viceversa tiene además, como el negro, una energía vital casi íntegra; sufre menos del cuerpo y del alma, y su valor es menos intermitente que el hombre blanco puro” y a continuación relatará pasajes de la Guerra del Paraguay donde soldados de uno y otro bando cometían enormes actos de valor y arrojo, tal es el caso del tamborcito que se dedicaba a “ayudar a morir bien” en el termino gaucho “despenar” que era matar por solidaridad al que estaba sufriendo dolores horribles. Esta compasión, que podía ser vista como crueldad por un extraño y esta especie de natural disciplina al mando, eran conocidas por Rosas, relata Mansilla y en ella cultivó su imagen de conductor. Otros sectores sociales también, le habían hecho el caldo a Rosas, unos dándole más poder y facultades extraordinarias, otros porque exaltaban su posición política, por convencimiento o por miedo. La cuestión era que los vivas y los mueran estaban a la hora del día de uno y otro bando, mientras ambos mataban. El papel de la prensa se encontraba a la orden de los caudillos y a las razones de partido para engalanar a unos y defenestrar a otros. “Los tinterillos habían encontrado que sistema unitario y sistema federal eran buenos temas para lucir su ingenio, y los caudillos, ya en ciernes o deformados, de eso hablaban como si entendieran. Y así mentían los hechos y las palabras mentían. Y todo eran componendas entre los principios y el caudillaje, con su poquillo de legislación empírica para el caso ocurrente o bajo la impresión de incidentes pasajeros.”, cuenta Mansilla.

Evidentemente, lo que expresaban las ideas de uno y otro partido se habían sintetizado y propagandizado hasta llegar a convertirse en un oxímoron, ya nadie se preguntaba la significación o las razones para enarbolar alcanzaba con la divisa y la demonización para calificar. Sin embargo, aunque no se pueda hacer un exacto corte taxativo para analizar aquella sociedad, los sectores populares bajos, se encontraban junto el clero, los terratenientes y comerciantes oportunistas entre las filas del rosismo, y casi el mismo corte se podía hacer en el caso unitario para señalar los sectores burgueses, solo que una joven intelectualidad aristocrática heredera de las luces francesas y el liberalismo sajón ocupaba el lugar de masas, a las que con el paso del tiempo Scalabrini Ortiz llamará “el subsuelo de la patria sublevada”.

“El único que entendía bien era Rozas, que lo que quería era el poder, con la provincia de Buenos Aires como punto central, y fue así, haciendo gritar “viva la federación” siendo esencialmente unitario, como hizo todo su camino. Naturaleza contradictoria; porque le habían llamado grande americano, padecía o afectaba padecer de la megalomanía del americanismo, como un recurso para exaltar las masas”, dice Mansilla de su tío sin una intensión de juzgarlo, necesariamente, sino más bien explicando las razones por las cuales Rosas actuaba de esa forma, y agrega: “Se comprende, pues que nunca llegara, para él, el momento de constituir el país; una constitución cualquiera era todo lo contrario de lo que su falta de envergadura para abarcar vastos horizontes podía sugerirle. Espíritu objetivo, puramente realista, a lo Sancho Panza, sólo podía ver bien un peligro contra su interés o su pellejo, y su interés como él lo entendía , era mandar arbitrariamente.2” Mansilla en su ensayo, pareciera como dijimos antes no condenar a su tío sino hacer un análisis y una crítica, un prosessus, que como el mismo dirá tal vez no agregue nada nuevo, pero que sumado a otras literaturas que recomienda como las de Ramos Mejía , Vicente Fidel López y Adolfo Saldías, brindan un acercamiento a la experiencia de Rosas y su tiempo, y la vida misma del autor. No sabemos hasta qué punto es la vida de Rosas o la vida de Mansilla misma puesta en juego histórico lo que relata el ensayo “Rozas”3 .

En la neurosis de las multitudes argentinas, Rosas ¿solo un dolor de cabeza?

Mansilla encuentra en las razones que llevaron al poder a Rosas a como dijimos no solo condiciones personales de mando sino un estado psicológico en las masas proclives a recibir la llegada de una tiranía en el sentido griego de la palabra como fueron los 20 años de gobierno rosista. Donde no cabe la idea de Obediencia Debida porque “hay hombres que no saben cuál era su estado verdadero de alma en tiempo de Rozas;” los hemos interrogado, dice Mansilla, “son incapaces de no decir la verdad” y descarga contra los tiranos y la demagogía, donde el pueblo está en un estado de exaltación y padece las neurosis que señala Ramos Mejía en las “Multitudes Argentinas”. Dice Mansilla con palabras que parecieran sacadas de alguno de los discursos peronistas: “Oyéndolos se aprende a ser indulgente con el pueblo, que hasta cuando sostiene a los demagogos o a los tiranos , está siempre de buena fe. En medio de sus desalientos , de sus contradicciones , de sus cobardías , si su anhelo material es mejorar de condición, su anhelo moral es la felicidad” y agrega “Esos dos anhelos son un ideal que la multitud no discute, vive según ellos, y en ellos cree, como en una verdad inmutable, eterna; y su razón de ser estriba en que los hombres, tomados individualmente, persiguen todos una conciencia más o menos confusa, otro ideal: la belleza, el derecho; objetivamente el bienestar material, subjetivamente la felicidad”.

Enfrentamiento de imprentas y las estadísticas de la sangre

La propaganda opositora se hacía cada vez más “activa y virulenta”, dice Mansilla. Las exaltaciones partidarias llevaban a los unitarios emigrados a levantar una prédica contra los derechos territoriales argentinos buscando la intervención extranjera, subraya Mansilla: “confundían su causa con la causa nacional.”, continúa: “Sus diarios, sus panfletos, sus libros, traducidos ad hoc, circulaban profusamente fuera del país; algunos de ellos eran puestos en las manos de los estadistas europeos” , o llegaban también al Brasil donde los exiliados eran bien recibidos para conspirar contra Buenos Aires. En ese clima de injuria y conflicto, Rosas, publicaba en la Gaceta Mercantil y en el Archivo Americano que se editaba en varias lenguas. Al mismo tiempo, desde Montevideo, Rivera Indarte publicaba las “Tablas de sangre de la administración de Rozas” “… que tanta impresión han producido en Europa”. Si bien daba la posibilidad que se desconfiara de los datos por la parcialidad que mostraban las tablas, porque allí no figuraban las sangres federales derramadas por los unitarios. La fuerza de los números y tal vez la fuerza de la sangre despertaba el interés en personajes tan relevantes de la época como Thiers en las tribunas francesas que adhería sin entender bien: “Il n´y a personne qui ne soit indigée, dans la République de Buenos Ayres , contre Rozas, contre ce BRIGAND; je ui donne ce nom et vous allez voir qu´il n´en merite pas un autre” (31 mai 1844), escribe Mansilla burlón: “que ni el nombre de la república empleaba correctamente, dando así en parte la medida de su inconsciencia sobre la realidad de las cosas” . Mansilla al mismo tiempo que no concuerda con Rosas y dice claramente que su gobierno cometió el crimen de ser una tiranía inútil, critica también a los emigrados porque cometían a su vez el crimen de recurrir al extranjero para derrocarlo.

El hambre y el periodismo, una relación renuente en la escuela literaria nacional

Con la caída de Rosas, se exilia en Europa con su padre, pero retorna rápidamente el 20 de agosto de 1852 y al año siguiente se casa con su prima, Catalina Ortiz de Rozas su amor largamente negado. En 1855 Se publica “De Adén A Suez”, y en 1856 reta a duelo al senador y escritor, José Marmol, porque había ofendido a su madre en las páginas de “Amalia”. Por ese hecho Marmol lo denuncia, es encarcelado, y debe exiliase por tres años. Se traslada a Paraná, en ese momento capital de la Confederación, donde comenzó a escribir como periodista en “El Nacional Argentino” del que llegaría a ser director y propietario. De aquel acontecimiento escribirá la causerie “De cómo el hambre me hizo escritor” dedicada a Mariano de Vedia, donde contará como tendrá su propia ananké. Preguntas que se hacen en momentos difíciles, y a cierta edad, mirándose a sí mismo se hará cuestionamientos del tipo existenciales: ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Adónde voy?, dice Mansilla: “Cuando me pregunté ¿quién soy? La voz interior me dijo: “un federal de familia”. Y no digo de raza, porque mi padre fue unitario, en cierto sentido. Cuando me pregunté lo otro, el eco arguyó elocuentemente: “Vas donde debes, tendrás lo que quieres”. Así Mansilla emprende viaje a Paraná para luego cruzar a bote a Santa Fe donde lo reciben con entusiasmo y lo participan de los planes para hacer navegable el río Salado: “Todo el mundo estaba loco en Santa Fe: todos eran argonautas, era el descubrimiento del vellocino de oro” escribe risueño Lucio, al mismo tiempo que recuerda su escases de dinero. Los santafecinos estaban empecinados en la infalibilidad de aquel proyecto y preparaban una fiesta para anunciar las obras ,“¡Ay del que se hubiera atrevido a negarlo!”, dice Mansilla. En aquel jolgorio la estampa de Lucio llama la atención del caudillo y gobernador local Juan Pablo López que lo protegerá y compartirá amistad. Los santafecinos descubrirían luego que el Salado era innavegable, pero hasta entonces Lucio descubrirá lo que será su ocupación por el resto de su vida: el periodismo. Cuenta Lucio que al término de aquella fiesta y cuando se disponía a dormir, el dueño de la casa que lo hospedaba se acerca para pedirle el favor de escribirle la navegación del Salado, para mandarla a publicar en el diario Paraná:

-¿Yooo?, escribe Mansilla.

-Sí pues; pero sin firmar: yo la mandaré como cosa mía.

- ¡Si yo no sé escribir, señor!

- ¡Cómo! ¡Usted no sabe escribir y ha estado en Calcuta! ¡Y habla una porción de lenguas! ¡No me diga, amigo!

-Le aseguro que no sé, que no he escrito en mi vida, sino cartas a mi mamita y a tatita, y hecho una que otra traducción del francés

-Ah, ve usted. ¿Y eso no es escribir?

No hubo que hacer; yo tenía que saber escribir. Aquel hombre lo quería: me había dado hospitalidad.

-Bueno, le dije, haré lo que pueda.

Brilló un rayo de felicidad en sus ojos.

-Voy a traerle todo.

Para Lucio el pedido más que alegrarlo lo mortificaba, quizá por la incertidumbre o esa sensación de vulnerabilidad que uno tiene siempre que encara la página en blanco, o tal vez por el desafío, el miedo a realizar algo desconocido; o lo que es mas paralizante la vergüenza, el ridículo una vez conocido lo publicado. Dice Mansilla: “Me puse a llorar. Me sentía desgraciado; ¿en castigo de qué pecado había ido yo a Santa Fe? Era toda mi inspiración sobre la navegación del Salado ( …) Me senté, me puse a coordinar esas ideas , que no son tales, sino nebulosas informes del pensamiento. Poco a Poco, algo fue trazando la torpe mano: borraba más de lo que quedaba legible. Tenía que describir lo que no había visto: la navegación de lo innavegable, de lo que era peor, lo que había visto, lo innavegable de la navegación - y solo me asaltaban en tropel- recuerdos de la China y de la India, de la Arabia Pétrea y del Egipto, de Delhi, del Cairo y de Constantinopla (…) ¡Qué noche aquella! Como quién espanta moscas, que perturban , las fui desechando, desenmarañando, y pude al fin, sentirme algo dueño de mi mismo, y haciendo pasar lo que quería del cerebro a la punta de los dedos, escribir una quisicosa, que tomó forma y extensión. Fue un triunfo de la necesidad y del deber, sobre la ineptitud y la inconsciencia. Yo no sabía escribir, pero podía escribir.”

Al otro día el anfitrión fue a buscar el resultado del desvelo de Lucio. Entre hojas borroneadas que ni él mismo entendía su letra, leyó con dificultad la nota. Cuando hubo terminado la lectura el protector de Mansilla exclamó: ¡Ah! Mi amigo, ¡qué servicio me ha hecho usted! Para luego pedirle que se lo dicte para copiarlo con su propia letra. El hombre no tuvo mejor idea que leer el texto a un ministro del gobernador que no creyó su autoría y lo apretó para que rebelara al escriba; afortunadamente el funcionario conocía a su padre y luego de escuchar las penurias por las que estaba pasando Lucio le ofreció darle una “imprenta, papel, operarios, y un sueldo” a cambio de hacer “un diario para sostener al gobierno”. La suerte de Lucio había cambiado pero la idea de escribir para el público lo aterraba, se hacía la pregunta que todo escritor se hace siempre: ¿Sobre qué escribiría?

Así en 1857 Mansilla inicia su carrera periodística en “El Chaco”, para luego publicar en “El Nacional Argentino”. En 1858 regresa a Buenos Aires, es elegido diputado y edita su diario “La Paz” que sale hasta 1860. En 1861participa en la Batalla de Pavón como capitán de línea en el pueblo de Rojas, allí escribe “Del Ejercito Argentino y bases para el establecimiento de una Escuela Militar Nacional”(1863) y “Recuerdos de Egipto” para “La Revista de Buenos Aires”.

Con la pluma, con la espada y la palabra

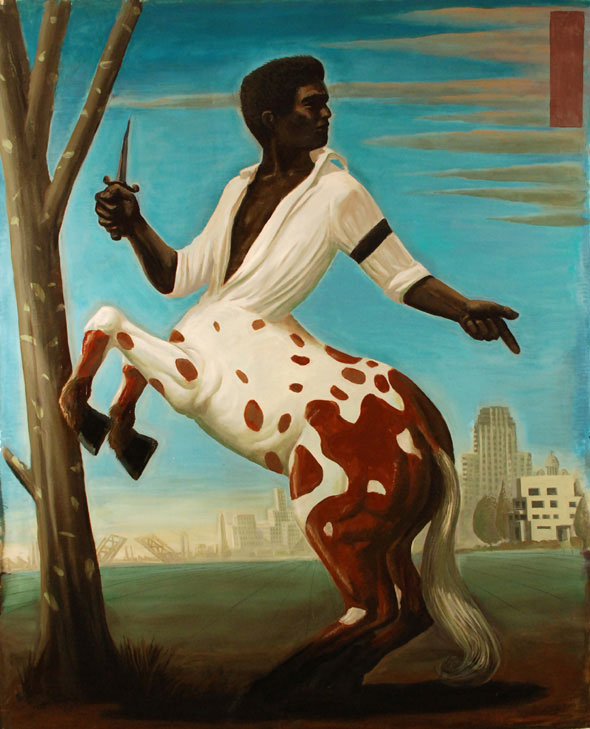

En mayo de 1864 se estrena su melodrama “Atar Gull o una Venganza Africana” y en octubre del mismo año la comedia “Una Tía”, ambas son recibidas con mucho éxito ante un público ávido de acceder a manifestaciones teatrales. Las dos obras habían nacido producto de unas apuestas ganadas donde Lucio se comprometía a escribir un drama en cuarenta y ocho horas, así nace “Atar Gull” y para “Una Tía” “hará una comedia en el mismo tiempo que un amigo enseña a su canario, cómo debe alimentarse sacando alpiste de un baldecito del que tira por medio de un hilo”, cuenta Aníbal Ponce en “La vejez de Sarmiento”.

En 1865 participa en la Guerra del Paraguay como militar y periodista en “La tribuna” de los hermanos Varela, donde hace frecuentes críticas a la conducción y al desarrollo de la guerra. Sus descargas apuntan al general de guerra Gelly y Obes, bajo los seudónimos de “Falstaff” y “Tourlourou” firmó sus crónicas del Paraguay. Gelly intenta cambiarlo de destino y enviarlo a sofocar una rebelión en San Juan pero antes de que llegue su batallón el alzamiento había sido vencido y regresa al frente paraguayo para participar en la batalla de Humaytá. Lucio es herido en la batalla de Curupaytí. En el Paraguay había conocido y entablado amistad con Dominguito, el hijo de Sarmiento que morirá en la guerra. Esta relación lo acerca al sanjuanino, y en 1968 al finalizar la presidencia de Mitre apoya fervientemente la candidatura de Sarmiento que cuando accede a la presidencia “premia” a Mansilla nombrándolo coronel y comandante de frontera en Rio Cuarto, Córdoba.

Una excursión mediática

El lugar de destino no le agrada a Lucio, pero es allí donde realizará el relato “Una excursión a los indio ranqueles” que publicará a modo de cartas a su amigo el director de “La Tribuna” de Buenos Aires casi diariamente a partir del 12 de mayo de 1970 hasta el 7 de septiembre del mismo año. Mansilla se queja al ser destinado al Rio Cuarto donde podía morir esterilmente y en la oscuridad, una muerte inútil sin laudos y en el anonimato. Justo él que era el sobrino de Rosas, paradoja, burla del destino o conspiración vengativa, hizo campaña por Sarmiento el mayor detractor de su tío, y se le mal pagaba. A él, Lucio, que hablaba otras lenguas, que había redactado textos teóricos sobre la formación militar, que era un dandy, un hombre de mundo, de buena familia, aristócrata y viajero, se le daba la innoble misión de controlar las tropelías de un puñado de indios que asolaban “el camino del cuero”. A él, que había nacido para conjugar todos los verbos posibles de la vida y el mundo en primera persona.

Mansilla creía que con la excursión cometería una hazaña político-militar, ya que nadie había osado entrar tanto en “tierra india”, y que le otorgarían el puesto de Ministro de Guerra con el que soñara cuando apoyó la candidatura de Sarmiento. La aventura si bien fue un éxito, en las autoridades militares provocó todo lo contrario, le trajo la indiferencia del gobierno y al poco tiempo el alejamiento de su cargo.

La excursión la realiza Mansilla en el tiempo donde crece la demanda de ganado vacuno principalmente. Hay una fuerte influencia del positivismo europeo en términos ideológicos sobre el proyecto de modernización del país donde los indígenas y criollos eran considerados genéricamente inferiores y debían ser suplantados por inmigración europea, sajona o germánica. Sin embargo los que acudirán a hacer la América serán los habitantes de los pueblos mediterráneos que en lugar de trabajar la tierra fueron hacinados en las urbes, el campo salvo excepciones quedó en manos de una oligarquía terrateniente.

En aquella época había dos concepciones de cómo hacer el desplazamiento de las comunidades indias:

1- pacífico, a través de pactos y tratados comerciales que aseguraran la paz en un proceso escalonado o catequizador.

2- Violento, y ofensivo que los expulse más allá del Rio Negro.

La falta de armamento y fuerzas militares hacían imposible la reducción de los indios. La fuerza y organización de los pueblos indios que ocupaban las tierras, limitaban la acción ganadera. Los tratados y acuerdos, de uno u otro lado, habitualmente se rompían: los ganaderos extendían los territorios, los indios respondían haciendo malones y capturaban vacas para comerciarlas hacia con los indios de Chile, y esto tenía como consecuencia la intervención militar en la zona de frontera y las glebas por la fuerza a los criollos. A partir de 1872 la política será de creciente ofensiva militar para terminar en el exterminio que realizó Julio A. Roca en la Campaña al Desierto de 1878-1879.

Una excursión para equilibrar la estantería nacional

La excursión a los indios ranqueles, contiene una riqueza como documento histórico y político inconmensurable, su texto contiene como dice David Viñas “claves”, llaves guardadas para buscadores y pensadores de mundos distintos. Podríamos decir mejor proyectos alternativos de país y modos diferentes de hacer las cosas simplemente. En la simpleza y en el relato dulzón y anecdótico sin mostrar las cartas Mansilla desgrana su manifiesto. Hay un plan Mansilla entre líneas que debe rebelarse y que lo ponemos en la tercera columna sobre la que se puede apoyar la literatura de la historia argentina. Mansilla es la pata que necesita el arqueado anaquel nacional para relanzarse justicieramente a componer algunos temas inconclusos. El “Facundo” de Sarmiento de 1845, contiene como ejes centrales de su manifiesto panfletario político-sociología la categorización civilización-barbarie para establecer un modelo crítico y una forma de construcción ideal del hombre americano, hay un señalamiento del problema y una forma para cambiar el estado de las cosas. Esta presente todo el tiempo el miedo, a lo desconocido, a lo presente, pero principalmente a lo subyacente. Los temas son cocidos: el desierto, la campaña, lo urbano, el gaucho, etc. Es el espíritu de la tierra lo que le preocupa a Sarmiento, lo que lo asusta y lo que se debe erradicar para construir una realidad material, como puede pensar un liberal o un marxista, para no estar atados a las antojadizas cosmovisiones irracionales y a las experiencias sensitivas e iracundas de los naturales americanos. Podríamos decir que el Facundo y la obra de José Hernández “Martín Fierro” se sitúan juntos siempre dispuestos a la consulta en el centro del anaquel. El poema de Hernández es del año 1872, es publicado dos años después de la excursión de Mansilla, uno y otro se conocían y suponemos que se habían leído mutuamente, pero aunque las referencias políticas los acerquen a la tradición federal la expresión de Hernández es la denuncia militante. Si en Sarmiento rechazo a la raza del gaucho en Hernández hay reivindicación y denuncia por los atropellos e injusticias a los que se debe enfrentar el hombre de frontera, de la campaña, algo se mantiene igual en cuanto al desierto: el miedo. El indio y los militares son los que dominan la escena del desierto, sujetos que alejan la paz de los tiempos venturosos “donde el gaucho vivía y su rancho tenía”. Los indios son salvajes, impíos e infieles para Hernández, acechan y cascotean de un lado al rancho del cristiano “Martin Fierro” por brutalidad natural mientras de otro lado el Estado cascotea también con leyes y burocracias injustas. Pero tanto en Sarmiento como Hernández el miedo al desierto y la demonización de lo indio está ahí.

Muchos en este desierto

Antes ya Echeverría, por primera vez se había atrevido a escribir sobre la pampa en “La Cautiva”, Sarmiento lo nombra en el Facundo, Mansilla también lo refleja en las primeras páginas de la excursión. Resulta interesante la reflexión de Aníbal Ponce, dice: “Echeverría cantó la propia tierra y sobre el espíritu del tiempo falsamente clásico sus octosílabos pasaron como una racha fresca cargada de aromas. Su obra, empero, no pasó de un bosquejo, y es que en el autor de La Cautiva, el poeta de la regeneración social sofrenaba al poeta descriptivo. Siente la naturaleza pero no la ve. Por eso cuando habla del desierto inconmensurable y triste, parece que pasara sobre él la sombra de su propio espíritu”. Mansilla derriba y confronta, pero desde un juego de candilejas art nouveau y gallardías románticas, en las improntas de su literatura de claro-oscuros de daguerrotipo, tras esas mascaras venecianas es el federal “de familia” que se esconde. Pero critica duro, pavoneándose y poniéndose en el centro, pasa desapercibido, se protege; con pompa y excentricismo nos ha dejado su programa político entre líneas o como su causerie, “entre nos”.

En “Una excursión a los indios ranqueles” Mansilla cuestiona el pensamiento eurocéntrico, la “civilización no posee menos carga barbárica que los indios ranqueles de las tolderías de su primo adoptivo, Mariano Rosas, en Leubucó y con corrosiva ironía escribe: “La civilización consiste, si yo me hago una idea exacta de ella, en varias cosas. En usar cuellos de papel, que son los más económicos, botas de charol y guantes de cabritilla. En que haya muchos médicos y muchos enfermos, muchos abogados y muchos pleitos, muchos soldados y muchas guerras, muchos ricos y muchos pobres. En que se impriman muchos periódicos y circulen muchas mentiras”.

Para Mansilla los indios son diferentes, pero no carecen de códigos kantianos de moral universal, porque son visualizados como hombres y es posible la integración así como otras razas también se han fusionado en el devenir histórico con otros pueblos cómo el europeo. Lejos de lo que muestran otras literaturas, Mansilla demuestra que los ranqueles tenían un gran sentido religioso y estaban integrados al cristianismo más de lo que se creía entonces. El relato muestra la preocupación de Mariano Rosas por qué su pueblo conociera al “Dios” cristiano, y el mismo Mansilla participa de una misa bautismal en las tolderías donde apadrinará a niños ranqueles. En las mentes de la época el “malón” y “la indiada” son calificativos que se traducen en una concepción que tiende a reafirmar la idea bárbara, cruel y anárquica de la vida de los indios, pero que Mansilla desarma describiendo el complejo entramado social, el alto grado de organización política y territorial, compuesta por protocolos, parlamentos, jerarquías y niveles democráticos de consulta y decisión, tal vez más aceitados que los practicados en las grandes urbes.

Canillitas en Leubucó

Para sorpresa del mismo Mansilla los indios estaban informados y conocían las noticias de la modernidad. Sabían que los pastos del “camino del cuero” eran codiciados por el Estado nacional no solo por las condiciones naturales que presentaba para el pastoreo sino porque se estaba planeando el trazado de una línea ferroviaria, y esta información la recibían como cualquier hijo de vecino ¡por el diario! “La Tribuna”. Mariano Rosas en medio de un parlamento le extiende a Lucio un ejemplar del periódico que lo deja boquiabierto y casi sin argumentos, le dice el jefe ranquel pasándole el ejemplar de “La Tribuna”:

¿Y entonces por qué no es franco?

-¿Cómo franco?

-Sí, usted no me ha dicho que nos quieren comprar las tierras para que pase por el Cuero un ferrocarril.

Aquí me vi sumamente embarazado.

Hubiera previsto todo, menos argumento como el que se me acababa de hacer.

-Hermano –le dije- eso no se ha de hacer nunca y si se hace, ¿qué daño les resultará a los indios de eso?

-Sí, ¿qué daño?

-Que después que hagan el ferrocarril, dirán los cristianos que necesitan más campos al Sur, y querrán echarnos de aquí, y tendremos que irnos al Sur de Río Negro, a tierras ajenas; porque entre esos campos y el Río Colorado o el Río Negro no hay buenos lugares para vivir.

-Eso no ha de suceder, hermano, si ustedes observan horadamente la paz.

-No hermano, si los cristianos dicen que es mejor acabar con nosotros.

-Algunos creen eso, otros piensan como yo, que ustedes merecen nuestra protección, que no hay inconveniente en que sigan viviendo donde viven, si cumplen sus compromisos.

El indio suspiró, como diciendo: ¡Ojalá fuera así! Y me dijo:

-Hermano, en usted yo tengo confianza, ya se lo he dicho, arregle las cosas como quiera.

Poca confianza les tenían los indios a estos pactos, solo veían en ellos una forma de ganar tiempo o de dilatar un final que veían inevitable según la misma experiencia histórica que habían vivido todos los pueblos originarios desde la llegada de los españoles al continente. Otro de “errores” o como diría Jauretche: zonceras; es el renuente rotulo “desierto” que abunda en las páginas de la literatura nacional para describir la pampa. Mansilla dejará en claro que el desierto no está desierto, que la pampa no tiene ni el ombú ni los cardos y que estos son de las zonas pobladas. La pampa no es un gran llano deshabitado, hay infinidad de lugares y accidentes geográficos: loma, montes, guadales, etc, y una gran cantidad de personas y pueblos que la surcan constantemente. En Mansilla la idea de progreso no significa mayor civilización ni mejoría para el hombre sino mayor alienación y deshumanización. Reconoce al indio como persona, lo llama “Hermano”, como “otro” con sus razones, sus apetencias y sus desdichas, también sus derechos. Tiene una mirada profunda, aunque compresiva, está ubicada en el rol que le toca actuar: es militar, occidental, y en blanco, pero no calla, critica, comenta y ese es el gran valor de su literatura. Mansilla no ejerce una “caridad” intelectual del tipo “pobre los indios…”, sino que reconociendo su bravura, su combatividad, su espíritu indomable, los puede pensar sin miedo ni prejuicio.

En este texto lleno de claves Mansilla ve en el indio que hay un “otro” un “Ser Humano” como también había visto y lo relatara en los sucesos de la Guerra del Paraguay. Entonces si hay “humanidad”, debe haber “derechos”, y no cabe la idea de exterminio. Mansilla aleja las practicas demonizadoras que se acostumbraban en la época con el rival, su juego será limpio: intenta comprender para describir y criticar. Su crítica es también la pluma de la denuncia pero suavizada por la afectación del personaje que sin querer dice, y mucho.

La excursión le traerá problemas a Mansilla, ya cuando estaba en camino le ordenan que retorne al cuartel porque la misión era “innecesaria”, él decide continuar. Luego será relevado del puesto pero antes entrega un informe a sus autoridades militares donde recomienda la ocupación militar de los territorios al Sur del Río Cuarto. ¿Por qué Mansilla después de haber intercambiado ideas con Mariano Rosas, criticar la idea de exterminio y poner su palabra de por medio recomienda la ocupación? ¿Era todo una actuación de Mansilla? ¿Era un embuste más a los indios? No creemos, Mansilla encarna el rol para el que estaba designado, el no se aparta de la “misión” para la que era se había realizado la excursión. Era militar y cumplía con su tarea de negociar, tal como Mariano Rosas tenía sobre su responsabilidad conducir el porvenir de su pueblo. Mansilla escribe que es posible la ocupación, porque para eso había llegado hasta allí, cumple con los objetivos que le fijaron, no contaba encontrarse con una cantidad de cosas que le sorprende y que nos cuenta, nos alerta, muestra: al lector le queda la reflexión. Tal vez el valor de estos escritos sea ese.

Nos gustaría pensar que si Mansilla hubiera sido el encargado de la Campaña al Desierto, o si accedía como era su deseo a Ministro de Guerra la historia hubiese sido diferente. Pero no sabemos. Lo cierto es que sí existían otros proyectos y gente que pensaba como él. No hay razón para no creerle, puestos ya en situación. Cuando dialoga, Mansilla con Mariano Rosa hay paridad y como se ve posibilidad de acuerdo. Releer a Mansilla frente a este bicentenario es tomar partido por esa presencia indígena propia de América, como una obligación pendiente. Nadie planteó el problema tan claro como este incansable viajante. Si Mansilla escribió lo que vio en “Una excursión a los indios ranqueles” quiere decir que era posible otro “plan” otro “proyecto”, otras ideas que quedaron al margen de la historia o que perdieron, fueron derrotadas, tal vez sea hora de reconsiderarlas para una justa refundación.

Aníbal Ponce, o el método no se entrega.

Aníbal Ponce desde un Marxismo heterodoxo pero no por eso menos duro describe a Lucio como un burgués que se había aristocratizado, un “espíritu proteico que supo armonizar, con arte insuperable, la rigidez militar y la distinción exquisita, el temple varonil y el refinamiento epicúreo. Poseído de una ser insaciable de sensaciones nuevas, conoció todos los jardines, se aproximó a todas la fuentes. Bebió en todas las copas, gustó todos los goces”. Ponce le reconoce en Mansilla una gran amplitud cultural solo compartida por Mitre en los militares de la época: “Lector formidable, pasaba con igualdad agilidad de un tratado de estrategia a un comentario de Platón, de las profundidades de Spinoza al mariposeo de Legouvé, y del frío ascetismo de Kempis a la sonrisa pagana de Anatole France”. Sin embargo Ponce es crítico con la inclinación hacía las ciencias en boga de entonces como la frenología, critica también el discurrir filosófico de Lucio, esos paréntesis en los relatos que muestran entre líneas una búsqueda o motivo más allá de lo anecdótico que preocupaba al autor y que nos acerca en las líneas de su literatura. Pero Ponce no soporta aquellas disquisiciones filosóficas, dirá que es el “aspecto desgraciado” de la obra de Mansilla porque interrumpía de “forma fastidiosa” el curso de la narración y las condena como divagaciones “chirles y ramplonas”. Contrariamente, sospechamos que en toda la obra de Mansilla está la clara intención de rebelarnos su imperativo categórico mostrando la experiencia misma con sus sistemas y cogitos existenciales. Ponce pega desde la fascinación por el materialismo dialéctico su munición de grueso calibre marxista recae en la torpeza determinista y en un positivismo biologisista clásico al referirse a lo que Mansilla llama la obra estéril de Rosas escribe “no fue estéril, como nada lo es en la naturaleza; y no está tampoco en manos de un hombre, cambiar el curso de la vida de un pueblo. Los fenómenos sociales, en cuanto son fenómenos biológicos, obedecen a un riguroso determinismo. Nosotros no hacemos la historia; esta se va formando ante nuestros ojos, y nos arrastra siguiendo el advenimiento y las transformaciones de las necesidades materiales”. A Ponce no le importa comprender la literatura de Mansilla porque así como no soporta sus basamentos ético-morales porque interrumpen la descripción que necesita para conocer los síntomas de la historia, desecha también las apreciaciones sociológicas y psicológicas. Para Ponce Mansilla hace psicología descriptiva pero ignora las “verdaderas causas”, considera que el estado psicológico de un pueblo no puede ser el “móvil de su evolución social” y encuentra todas las repuestas a esos interrogantes en el sustratum económico. Ponce desecha las reflexiones de Mansilla, afirmará que las causas del rosismo radican en el desarrollo de “el régimen feudal organizado”. Ponce niega los argumentos de Mansilla porque alega que este fracasa a la hora de explicar las razones que llevaron a Rosas al poder. Indirectamente Ponce le reclama ¡un materialismo dialéctico marxista! y concluye diciendo que su interpretación “es más prosaica que la de un Dios, una Idea o una “Argentinidad” que nos conduce, como a los reyes magos la estrella de Belén; pero la sociología no se ha hecho, ni para literatos, ni para poetas…” Tal vez si Ponce hubiera vivido más tiempo habría dudado de su primera afirmación y confirmado la segunda.

La donna è mobile qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero

Al concluir el gobierno de Sarmiento en 1874 Mansilla hace campaña por su amigo Nicolás Avellaneda que asume a la presidencia con la denuncia de fraude por parte de Mitre que intenta un golpe cívico-militar. Mansilla se hace cargo del Estado Mayor del Ejército de Reserva y se une a las fuerzas leales que derrotan a los mitristas. Para 1876 es elegido diputado por la lista del Comité Autonomista y permanece en su banca solo un año porque tenía noticias sobre importantes yacimientos de oro en Paraguay y le solicita a Avellaneda la gobernación del Chaco y con unos amigos realizó una empresa para la explotación que resulto un total fracaso. Renunció a la gobernación en 1979 y viajó a Europa donde permaneció hasta 1880. Cuando Lucio regresa se enfrenta a duelo con Pantaleón Gómez un rival político de la época que manada a mejor vida de un pistoletazo, Julio A. Roca se encarama como presidente de la República luego de la “Federalización” de Buenos Aires, y le da la misión de promover en Europa la inmigración extranjera y una misión militar secreta.

Sin embargo, el 10 de enero de 1885 Mansilla publica una carta dirigida a Roca separándose de su política. Este hecho le vale un arresto por desacato en los cuarteles de Retiro y una gran trascendencia por un reportaje publicado por el vespertino fundado por Manuel Lainez, “El Diario”, bajo el título “El general Mansilla en su casa. Una entrevista con él”. Otros medios periodísticos como el “Courrier” de La Plata decía que Lucio había “buscado” su detención para captar la atención de la opinión pública y asegurarse la adhesión política de sus seguidores. En junio de ese año Lucio es nuevamente elegido diputado nacional por el Partido Autonomista y se inclina hacia la figura de Juarez Celmán. Conocida es la respuesta que dará a un cronista que al preguntarle a Mansilla sobre sus bandazos políticos y poca disciplina partidaria contesta: “Un hombre que piensa seis meses seguidos del mismo modo, en cuestiones temporales, está seguro de equivocarse”. Sobre la inconstancia política de Lucio escribe Aníbal Ponce: “Se explican así en el político las inconstancias, los abandonos, los desfallecimientos. Liberal, primero; elemento dócil del catolicismo, después; enemigo de Mitre al principio; su entusiasta admirador más tarde; brazo derecho de Juárez Celman después de haber sido su clamoroso opositor”. Sin abandonar la actividad política ni periodística en 1888 publica “Entre-Nos. Causeries de los Jueves”. Dos años más tarde alcanza la vicepresidencia de la Cámara de Diputados y el grado militar de General de División.

El género Mansilla

Su género es la causserie. Un relato a modo de cartas donde se establece cierto trato intimo entre el escritor y el lector, como él mismo prologa sus “Causeries del jueves” desde las páginas de Sud América: “Hablaremos, lector amigo, inter nos, como si conversáramos en viaje, sin plan ni método, por matar el tiempo, de lo que hemos visto u oído sin querer, cruzando otros fines, extrañas o desconocidas tierras”. Los relatos de Mansilla son personales, infidentes, confesiones a media voz, reflexiones a vuelo de pájaro y exclamaciones a boca de jarro donde el relato de la experiencia pone a todos los actores y sucesos en un juego de ronda o de “mancha” donde en el centro se encuentra Mansilla. En su literatura hay algo lúdico siempre presente que se intercala con una fina ironía; un humor aristocrático pero con mundo o “calle”, idealista y superficial al mismo tiempo, impetuoso, delicado y agudo , con una sonrisa sensual a media boca, del tipo porteño-gardeliana que da ribetes dandys. Cuenta “verdades” o sus verdades particulares. Relata y reflexiona graciosamente situaciones que pondrían los pelos de punta a más de un teórico de izquierda o derecha. Sin embargo Mansilla realiza su obra con una profundidad y agudeza que llega a mostrar y dejar en claro lugares de difícil o imposible acercamiento antes.

Su vida fue un viaje. Viaja por muchas razones y en realidad su escritura inquieta cuenta como un incansable viaje por la vida. Por donde pasó Mansilla dejó registro literario. Su particular mirada puso al hombre y su entorno en el centro de su literatura. Leemos “su” mirada, socarrona y escéptica frente al progreso que repasa viejas anécdotas bordadas en antiguos paños bautismales y rezos murmurados a la memoria de los familiares más cercanos.

Un hombre moderno, que está enterado de los adelantos técnicos más avanzados de época, que lee los últimos autores y expresiones científicas de la psicología y la sociología pero que no duda en repasar los más antiguos libros morales a los que recurre como sacro límite para el nuevo mundo del siglo XX que intuye no mejor que el que él había vivido.

Madame La Mort

Después de varias decepciones políticas Mansilla se entregó de lleno a la literatura y publicó: “Retratos y Recuerdos” en 1894, prologado ¡por Roca!

En 1895 parte para Europa una vez más para estudiar la organización militar de varios países. En el viaje muere su esposa. A partir de entonces Mansilla viaja incansablemente en misiones diplomáticas sin dejar la escritura. Así publica en 1898 “Estudios Morales. Diario de mi vida” y “Rozas. Ensayo Psicológico – Histórico”. En 1899 se casa en Londres con su segunda esposa, Monica Torromé, y al año siguiente es nombrado ministro plenipotenciario ante las cortes de Alemania, Austro-Hungría y Rusia, mientras sigue colaborando periodísticamente en “El Diario de Buenos Aires”. En 1903 publicó el ensayo sociológico sobre la Argentina “En Visperas”, en 1904, “Mis Memorias” y en 1908 su último libro “Un país sin ciudadanos”.

A partir de 1906 se radicó ya permanentemente en París donde frecuentaba la Sorbona y los lugares por donde transcurría la vida social y cultural de la belle epoque francesa. Allí conoció la muerte a la que debe haber saludado con un presto y galante ademan, suponemos de tratarse una bella madame La Mort parisina.

Notas al pie

1 Mansilla sostiene que Rosas no mató a Facundo, como cuenta Sarmiento en su libro, toma el texto como un escrito interesado, de partido, valiéndose de algunas anécdotas, dice: “Porque lo repetimos, el Quiroga de Sarmiento es un Quiroga a lo Alejandro Dumas convirtiendo la historia en leyenda. Quiroga no podía ser de naturaleza tan primitiva, ni tan feroz, sin resortes humanos”

2 - Cuenta Mansilla: “Cuando Rozas y Gerónimo Costa, una de las mejores espadas y hombre de buena cuna, se encontraron después del 3 de febrero a bordo del Conflict (nombre del barco inglés que llevó a Rozas a Southhampton), Costa le dijo:

-¡Lástima que no haya sido posible constituir el país!

-Nunca pensé en eso –repuso Rozas.

-Y entonces, ¿por qué nos hizo pelear tanto?

-Porque sólo así se le puede gobernar a este pueblo.

3 – Mansilla escribe “Rozas”, siempre con “Z”, como era originalmente el apellido “Restaurador”, que él cambiara en un acto de rebeldía familiar cuando se escapa de su casa para conchabarse en la estancia de los Anchorena. A partir de ese hecho será conocido como “Rosas” con “s”, como lo llamamos. Otro caso conocido, con diferente motivación pero de la misma ramificación política, es el de Leandro Nicéforo Além que relata brillantemente Manuel Gálvez en su “Yrigoyen”. Que cambia el “Alén” heredado, escondiéndose tras aquella “m” que piensa puede ocultarlo o mantenerlo a salvo de los enemigos y del fantasma de su padre mazorquero ahorcado por sublevarse con las tropas rosistas de Hilario Lagos en diciembre de 1852.

Bibliografía no citada:

-Clementi, Hebe, Fernández, Margarita, “Prologo” a “Una excursión a los indios ranqueles”. Edicol. Buenos Aires 2006.

-González, Horacio, “Retorica y Locura”. Ediciones Colihue. Buenos Aires 2002.

-Halperin Dongui, Tulio, “Una nación para el desierto argentino”. Editores de América Latina 2004.

-Jitrik, Noé, “Historia crítica de la literatura argentina. La lucha de los lenguajes”. Página 12. Buenos Aires 2005.

-Orgambide, Pedro y Yahni, Roberto. “Enciclopedia de la literatura argentina”. Sudamericana. Buenos Aires 1970.

-Ortega peña, Rodolfo y Duahalde, Eduardo Luis, “Baring Brothers y la Historia Política Argentina”. A. Peña Lillo Editor S. R.L. Buenos Aires 1974

-Rojas, Ricardo, “Historia de la literatura argentina”, Vol. VIII. Kraft. Buenos Aires 1960.

-Tarcus, Horacio, “Diccionario Biográfico de la Izquierda Argentina”. Emecé. Buenos Aires 2007.

-Vinacua, Rodolfo, “Capitul., La historia de la literatura argentina, N°18, Lucio V. Mansilla”. Centro Editor de America Latina. Buenos Aires 1967.

-Viñas, David, “Indios, ejército y frontera”. Santiago Arcos Editor. Buenos Aires 2003.

-“Literatura argentina y política. De los jacobinos porteños a la bohemia anarquista”. Sudamericana. Buenos Aires 1995.

-“Literatura argentina y realidad política”. Vol2. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires 1994.

El giro a la izquierda llegó a México

Hace 6 años

No hay comentarios:

Publicar un comentario