* Diciembre 2004

Abordajes ontológicos alrededor del mito y sus significados en el pensamiento político argentino

Por: Juan J. Olivera

Intentaré vincular constitutivos básicos del pensamiento político argentino, es decir rigurosidades no definitorias que se expresan con cierto grado de permanencia inherente. Tipos recurrentes que delimitan la reflexión y la acción política de estas tierras, elementos manifiestos o latentes que forman parte del anecdotario nacional y de la vida cotidiana de una cosmogonía política Argentina, modos de acción. Estos elementos que nos atrevemos a citar de forma no sistemática forman parte seguramente de los estudios previos de la cátedra y que de forma libre tomamos. Así, drama, invariante, tragedia, mito, maldición, metonimia, anatema, exhibicionismo, ocultismo, esoterismo, traiciones y tradiciones, son temas planteados en las clases y en la obra del profesor González constituyendo la batería que compone su entramado estudio sobre la teoría política vernácula.

Trataremos aquí puntualmente, el mito en el pensamiento político argentino, pero con la intención de abrir una investigación posterior, más amplia, dentro del campo comprensivo, que tome también los otros constitutivos del pensamiento argentino para sondear una posible Ciencia Política con rostro local, hasta ahora faltante, subyacente o no sistematizada, oculta o ocultada, depende de donde se lea.

( I )

Recorrido al Mito Gaucho

“Cuenta la leyenda que seis años después (1586) uno de aquellos soldados rasos, que venia con el vasco Garay, se quejó en misiva al monarca de todas las Españas de la podredumbre en que vivían. Apercibido y fuertemente reprimido por el Veedor del Rey, hizo trueque de su morada al precio de un caballo blanco y una guitarra; y montado en el corcel, se acercó a la plazuela Mayor y única y al tiempo que clavaba sus espuelas en el noble animal, exclamó:

“¡¡ Muera Felipe II !!... y caballo, jinete y guitarra rumbearon hacia la pampa... Y así nació el primer gaucho, el primer rebelde que la historia o la tradición conoce por el nombre de Alejo Godoy”.

Abrahim H. Hallar. “El Gaucho y su originalidad arábiga.”

Facundo y Martín Fierro, el mito-texto

La paradoja del Martín Fierro de Lugones radicaría en como ese gaucho pobre, rotoso, perseguido, poco amigo de las autoridades políticas y policiales, que en su “Ida” protesta por haber sido echado de la bonanza de su ranchito rosista donde vivía y “Era una delicia el ver cómo pasaba sus días”, y en la “Vuelta” aunque parece más integrado a los tiempos y da consejos de comportamiento, no deja de presentar su reclamo, dice, Hernández: “Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos.”, de inocultable extirpe popular se convierte en la figura emblemática del citado patriciado nacional.

Cierto es que hay estudios que ponen en duda lo popular en el Martín Fierro haciendo referencia al carácter iletrado de los sectores populares de la época que relata Hernández, de la cercanía del autor con la familia de Rosas y de los móviles políticos que impulsaron su escritura, pero todos estos argumentos no hacen más que ahondar en la idea de cómo este libro es también una creación mítica capaz de guiar la voluntad general con mayor éxito que un simple manifiesto. Maquiavelo, según el italiano Antonio Gramsci hizo lo mismo con “El Principe”, y en cierta forma es lo que intentó hacer Sarmiento con “Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas”. Según Jack Nahmias, muchos de los datos que cita Sarmiento son falsos por ejemplo en la cantidad de estancias que tenían las pampas y que aparentemente fueron corregidas varias veces esas “inexactitudes” como prologa el mismo Sarmiento. Sin embargo, lo importante del “Facundo” es su forma que esta entre ser un complejo estudio sociológico y antropológico, y sin perder fuerza se expresa como un virulento y corrosivo manifiesto político.

Encuentros y diferencias frente al proceso civilizatorio

Pero sería pertinente preguntarse, por otro lado, ¿que hay del Facundo en el Martín Fierro? Sarmiento escribió en el exilio chileno en 1845 y Hernández en 1872 durante la presidencia del sanjuanino. Sarmiento enrolado en el unitarismo enfrentaba a la mítica esfinge de Tebas encarnada en Rosas y más que la exactitud de sus fuentes le importa rebelar la “verdad”, “su” verdad al mundo. Pero aclara que los “acontecimiento notables” tienen “una exactitud intachable de que responderán los documentos públicos que sobre ellos existen”.

Sarmiento dice: “Facundo, expresión fiel de una manera de ser de un pueblo, de sus preocupaciones e instintos...es el personaje histórico más singular, más notable, que puede presentarse a la contemplación de los hombres que comprenden que un caudillo que encabeza un gran movimiento social no es más que el espejo en que se reflejan, en dimensiones colosales, las creencias, las necesidades, preocupaciones y hábitos de una nación en una época dada de su historia.” y para ejemplificar mejor recurre a figuras asiáticas: “Alejandro es la pintura, el reflejo de la Grecia guerrera, literaria, política u artística...” Más adelante también para dibujar al hombre natural de los “desiertos”argentinos lo compara con el cosaco o el árabe “que vaga por soledades asiáticas vive reunida bajo el mando de un anciano de la tribu o un jefe guerrero”.

De alguna forma se puede decir que Sarmiento se va muy lejos para buscar al gaucho, pero lo reconoce y lo describe con belleza y atractivo más propio de un defensor que de un detractor como resulta. Pero Sarmiento logra componer con genialidad el personaje y la tradición gauchesca y reconoce en los aspectos culturales para la nación que: “Si un destello de literatura nacional puede brillar momentáneamente en las nuevas sociedades americanas, es el que resultará de la descripción de las grandes escenas naturales, y, sobretodo, de la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena”. En definitiva esto es lo que relata el Martín Fierro aunque su centro no sea la relación gaucho-indio como en las novelas norteamericanas, no son menores los pasajes dedicados al tema y gozan de una unidad que por separados puede tomar profunda especificidad. Pero es evidente que si hay algo del facundo en el Fierro, es esta “descripción de las grandes escenas naturales”.

Hernández, que vinculado al federalismo chocará con Sarmiento en “La Muerte del Chacho” acusando al partido Unitario del vil asesinato.

Hernández escribe una carta a su amigo José Zoilo Miguens donde le cuenta que “al fin me he decidido a que mi pobre Martín Fierro” salga a conocer el mundo. Aquí también Hernández quiere decir “su” verdad, frente a la desventaja, si Sarmiento en Chile resistía, a su modo también lo hace el autor del Fierro, escribe: “no le niegue su protección (al libro), usted que conoce bien todos los abusos y todas las desgracias de que es víctima esa clase desheredada de nuestro país”. Acerca de la conformación del personaje en la misma carta dirá: “Me he esforzado, sin presumir haberlo conseguido, en presentar un tipo que personificara el carácter de nuestros gauchos, concentrando el modo de ser, de sentir, de pensar y de expresarse que le es peculiar, dotándolo con todos los juegos de su imaginación llena de imágenes y de colorido, con todos los arranque de su altivez, inmoderados hasta el crimen, y con todos los impulsos y arrebatos, hijos de una naturaleza que la educación no ha pulido y suavizado”. Tal vez Hernández se fija más en su personaje, lo trata de describir más allá del ropaje, se pone en la piel de Fierro, conoce sus giros y sus guiños, aparentemente los comparte. En contraposición con Sarmiento que describe al gaucho para señalar lo que debe cambiarse en la evolución hacia la civilización, Hernández, al contrario pareciera que hace una descripción densa para “hacer justicia”, reconocer la existencia, legalizarlo y legitimizarlo, para asirlo, adherirlo y confrontarlo frente al partido unitario.

Pero todo el Martín Fierro tiene este objetivo?. No. Aparentemente la “Vuelta”, deja de lado la posición de partido para moralizar con un gesto pesimista la naciente unidad nacional. Al final del poema Hernández escribe: “NO ES PARA MAL DE NINGUNO SINO PARA BIEN DE TODOS”, pero la pregunta sería ¿quienes somos todos?

Está claro que puede conciliar posiciones y resulta necesario mistificar la idea para crear un sentido de unidad nacional, encauzando la voluntad general y tal vez eso intentó finalmente José Hernández. Pero si esa idea contenía ese propósito, la de encauzar la voluntad general, el TODOS debía ser un “todos” masivo y popular, y con un fuerte protagonismo de los sectores populares mucho mas importante que el que Lugones le otorgaría, y esta sería la que ocuparía el centro de la escena y no su “clase superior” patricia con sus jerarquías racistas. Por eso Hernández reclama para el gaucho casa, escuela, iglesia y derechos. En pocas palabras: Ciudadanía, que es lo mismo a decir “lugar” en la nueva república oligárquica que se había lanzando como proyecto civilizatorio posterior a Caseros.

En “La Vuelta de Martín Fierro”, Hernández llamativamente, al igual que Sarmiento, repara en comparaciones asiáticas con respecto al gaucho. En el prologo que titula “Cuatro palabras de conversación con los lectores”, escribe el autor: “Que singular es, y qué digno de observación, el oír a nuestros paisanos más incultos expresar en dos versos claros y sencillos máximas y pensamientos morales que las naciones más antiguas, la India y Persia, conservaban como un tesoro inestimable de su sabiduría proverbial; que los griegos escuchaban con veneración en boca de sus sabios más profundos, de Sócrates, fundador de la moral, de Platón y de Séneca; que los hombres del Norte les dieron lugar preferentemente en su robusta y enérgica literatura; que la civilización moderna repite por medio de sus moralistas más esclarecidos, y que se hallan consagrados fundamentalmente en los códigos religiosos de todos los grandes reformadores de la humanidad”.

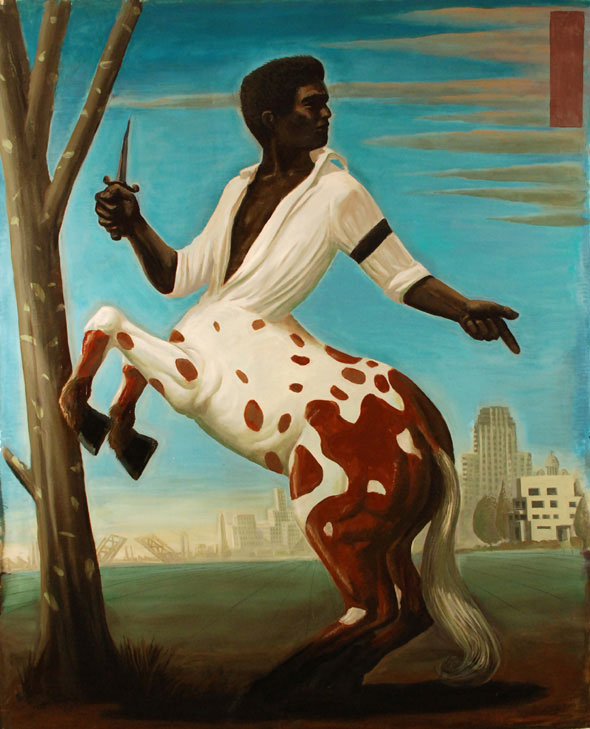

El Linaje de Hércules

Leopoldo Lugones en sus conferencias en Teatro Odeón descubre una posible concatenación entre la cultura Helénica y la tradición gauchesca, viendo en el gaucho la reencarnación de la figura del héroe Hercules. Montado desde las tablas de aquel teatro Lugones dibuja los mármoles y el “campo heráldico” de la cultura nacional para una oligarquía adepta a los parques y a los rubores hojaldrados de la Bell Epoque felicitándose por “haber sido el agente de una intima comunicación nacional entre la poesía del pueblo y la mente culta de la clase superior”. Un Lugones que abraza el pensamiento grecolatino para fundamentar una concepción de la belleza y el espíritu que se expresan en los rasgos de la raza. Racista, ve en el gaucho la progresión de un Hércules que va desde el estrecho de Gibraltar, llamados por los marinos antiguos como las “columnas de Hercules”, se encuentra a salvo en la Provenza, pasa a los códigos de caballería y en los contrapuntos entre lo pagano subyacente y la imposición cristiana de la iglesia católica se presenta en el Nuevo Mundo luego de haber templado los corazones cruzados en las guerras entre moros y peninsulares. Al respecto pondrá énfasis en lo pagano, dice: “Así, los conceptos fundamentales de la civilización resultan ser supervivencia griega conservada por aquella poesía (caballeresca y heráldica), y no principios cristianos”

Con apliques de preciosismo, Lugones, no ahorra en palabras en justificar su estatua nacional y exclama “no es lo mismo decir a un labriego, “este monumento representa el trabajo de la agricultura o de la ganadería”, que llevarlo ante una estatua de un hombre y hacerle ver en ella al general San Martín que nos dio la libertad, o al poeta Hernández que compuso los versos de Martín Fierro”.

Resulta interesante, la denominación que hace Lugones en aquella época a la cultura árabe que habría sentido los influjos de lo grecolatino y el pasaje de elementos propios de lo celta alojando instituciones como el duelo judicial y el culto a la mujer. Escribe tal vez con cierta añoranza: “aquella civilización tuvo de agentes inmediatos a los árabes, exaltadísimos cuanto platónicos amadores, y autores directos del arte de trovar bajo formas características: el poeta errante, acompañado por su juglar; el amor absolutamente desinteresado de sensualismo; hasta el instrumento clásico o sea el rabel de tres cuerdas y las justas en verso, fuente de nuestras payadas. Todo fue, pues, pagano, en aquella civilización de trovadores y paladines”.

Lugones busca en su ideal heroico el constitutivo para la nueva nación y dice que no hace falta escribir en gaucho sino “movilizar ideas y expresiones”, porque el gaucho existe y es el constitutivo helénico, ya se fundió hace miles de años. Entonces lo que hay que hacer es guiar el árbol: “formar el idioma es cultivar aquel robusto tronco de la selva para civilizarlo, vale decir, para convertirlo en planta frutal; no divertirse en esculpir sus astillas”. Así, cree que bajo estos rasgos helénicos que debe fundarse la nación: “Ejercitándose en la belleza y en la libertad que son para nuestra raza los móviles de la vida heroica, porque vemos en ella el estado permanente de una humanidad superior.

Desde su sitial en el parnaso político e intelectual de la época, Lugones daba una lectura heroica y mítica para aquella oligarquía que necesitaba refundarse, “movilizarse”, como lo dice el autor del “El Payador” (1916). Una lectura que presentara un constitutivo originario de las pampas, épica que hablara del pasado ecuestre y de ciertas gestas, que aunque mezclaba lo plebeyo con lo aristocrático, daba un resultado “patricio” y original. La semblanza de este nuevo ente aglutinador se presentaba acorde a las expectativas de la época, no renegaba ya tanto de lo ibérico porque como decía Carlos Astrada, en “El Mito Gaucho”, a la modernidad “llegamos por otras vías que España” y tenía los necesarios ribetes estilizados para poner al gaucho en el árbol genealógico de la cultura occidental europea al compararlo con los héroes helénicos. Así, las flores y los perfumes locales podían ser los mismos que se olían en las calles y cafés de París, pero con un color propio “Argentino”, el Estado Nación y la oligarquía agro-vacuna se enfrentaba a una masa de inmigrantes que llegaban al país todos los días con el sueño de “hacer la América”, haciéndoles saber a sangre y fuego que ellos habían llegado primero.

Carlos Astrada y El mito gaucho

Astrada en “El mito gaucho” de 1964, continua con el razonamiento de Lugones y muestra cuanto de poco hay de ibérico en lo argentino. Plantea la existencia de un sustrato original que se expresa en una “llegada a la modernidad por vía propia” que esta ligada a la tradición democrática greco-romana, y que en su forma étnica y en las rupturas expresadas históricamente en el 25 de Mayo de 1810 y durante la guerra de la independencia, crea un mito fundante unificado y vital que instaura el “advenimiento del pueblo argentino, como unidad histórica, a su autonomía e independencia política y cultural”.

El gaucho para Astrada, en su faz étnica, es el resultado de in proceso de “las hibridación con el indio, de árabes andaluces, es decir, el elemento étnico venido con los conquistadores y colonizadores”. Una formación que se ha mantenido en el tiempo y que ha hecho comunión con la tierra, el clima y el medio más en general volviéndose uno y en el devenir histórico un encuentro de destino que en su cosmovisión está ligado a una mezcla de divinidades desaparecidas heredadas desde sus partes indígenas y el elemento helénico donde también es muy fuerte la idea de tragedia predestinada. El hombre argentino no reniega de la religión, dialoga con Dios, no necesita mediaciones, en la extensión de la pampa sabe que su destino esta trazado y así como puede invocar la imagen divina intuye al mismo tiempo que esta solo y en desafiante actitud encara al futuro. Astrada citando a Spinoza dice: “A través de lo que en filosofía se denomina prueba inmanente –mediante examen del espíritu y contenido de Martín Fierro- mostramos que el protagonista está fuera del marco de la fe cristiana, y que Hernández mismo se ha inspirado en otras fuentes: Persia, la India, las culturas míticas americanas”.

El nacimiento del mito también significaría el nacimiento del pueblo y su destino, porque este surge de la tierra, la patria donde nacen y mueren los hombres: “Para un pueblo, toda posibilidad de grandeza surge de un gran comienzo, de un gran impulso inicial, de la tensión de un esfuerzo heroico como punto de arranque de la parábola de un destino. Una promoción humana ejemplar infundió un aliento de eternidad en una creación colectiva, volcó en el molde del tiempo un programa de vida, una plenitud anímica apropiándolo hacia el futuro a la conquista de gloria y de florecimiento. Así surgió una imagen viviente: la patria. De esta creación y su sustancia vivirían los hombres, y puestos los ojos en ella, llevándola adentrada en el alma, afrontarían en común el sacrificio y el esfuerzo, la vida y la muerte.” ... “este impulso creador no puede ser abolido ni superado por lo que viene después; no hay “progreso” que lo destruya o desvalore. Es un comienzo que seguirá operante e irradiando su influjo casi místico mientras exista el ser colectivo que lo ha comenzado y que con él ha advenido a la vida libre y soberana.”... “Mayo de 1810, fecha de su auténtica fe de nacimiento, Al insurgir, marcó una discontinuidad, abrió un profundo hiatus con relación a todo un decurso pasado, durante el cual ella todavía no era sino mera posibilidad, históricamente aleatoria, y que la hubiera seguido siendo a no mediar la tarea instauradora de los hombres de Mayo. Si no se hubiera producido aquella discontinuidad, no seriamos una nación, sino una colonia que después de fallido, o incluso exitoso intento separatista o secesionista queda ligada a la metrópoli, dependiendo de ella política, cultural y espiritualmente. Nuestra guerra de emancipación no fue una guerra civil ... sino una lucha en la que nació a la vida de la libertad nuestro pueblo y, con este, la esencia argentina, como un destino histórico que, con sus peculiares dimensiones, era ya distinto, y se ha venido diversificando cada vez más del tronco de las instituciones españolas. Estas trajeron a América, con la conquista y la colonización, el feudalismo degenerativo y ya caduco de la metrópoli. Y en lo que en étnico nos atañe nuestra efectiva ascendencia es árabe, proliferación en la que vino a injertarse el caudaloso aporte inmigratorio, principalmente latino, asimilado en parte hasta el tuétano por nuestra tierra, nuestro medio y nuestro clima”.

Finalmente concluye Astrada asignándole al mito el más importante valor, frente a la derrota o el fracaso, sería el germen inherente e inquebrantable de esencia capaz de reavivar la llama de la vida y la esperanza:

... es “la realidad y el ensueño conjugados, es desde su repuesto hontanar, el que nos insufla constantemente, a pesar de todas las derrotas y de la actual falencia de la civilidad argentina, la esperanza de victoria. Es el que nos impera a empinarnos hasta el asequible nivel humano correlativo a la magnitud y poderío de nuestra naturaleza. De esta naturaleza proteica y maravillosa, facetada en todos sus paisajes –desde la abismal profundidad de sus llanuras hasta el vértigo de sus cumbres- por el resplandor de la belleza, por las reverberaciones mágicas de nuestro mito”.

Astrada, Marcuse y Victoria Ocampo bajo el cielo de la pampa

Astrada, al igual que Ebert Marcuse, fueron discípulos del filosofo alemán Martín Heidegger, y resulta interesante poner a jugar a ambos, sus posturas en cuanto al mito. Para el argentino que veía en el Martín Fierro “la pulsación de la larva del mito de nuestros orígenes”, estaba estrechamente ligado a “la voluntad de ser” de un pueblo, de las raíces cimentadas en la profundidades de la tierra, en la “fidelidad a la tierra” que dan una estirpe de “esencias nacionales”, en la misma tesitura que podía expresarlo Heidegger como a estas exaltaciones propias de “la fuerza de la tierra y de la sangre” que sería las autenticas fuerzas históricas. Marcuse, por su parte rompiendo con el enfoque de su maestro, y desde las páginas de “Cultura y Sociedad” de 1964 también, editado en 1967 en Buenos Aires por Sur, colección de “Estudios Alemanes” dirigida por Victoria Ocampo, Helmut Arntz, Hans Bayer, Ernesto Garzón Valdés, Rafael Gutiérrez Girardot y H. A. Murena, entabla una fuerte crítica desde el marxismo a lo que considera teorías irracionales de la filosofía política. Aquí Marcuse hace un recuento de la tradición filosófica alemana “esencialista”, “naturalista”, y “existencialista” como “luchas contra el liberalismo en la concepción totalitaria del estado”. Es clara la postura de Marcuse, sumamente crítica, de alguna forma es una distinguible boya de alerta a las posibles desviaciones del pensamiento mítico y de las teorías que se desarrollaron en la Alemania nazi. Pero, al mismo tiempo, el texto juega una posible contienda entre dos discípulos enfrentados en las mismas pampas del peronismo y del Grupo Sur del que alguna vez formó parte también Borges. No estamos en condiciones de afirmar si la intención de Sur era confrontar directamente con Astrada, ya alejado del peronismo y más vinculado al maoísmo, pero teniendo en cuenta muchas de las adjetivaciones que se le daban al movimiento que dirigía Perón desde el exilio, así, el libro presentaría esa faz inquisidora y toma de partido en la realidad social y política de la argentina de mediado de los años 60.

Proyecciones del mito

Acerca del mito, cabe destacar como en el derrotero histórico argentino se han ido configurando y redefiniendo ideas y paisajes sociales. Mitos fundantes se van apoyando sobre otros anteriores concatenando identidades y formas propias.

La tradición mitológica se puede rastrear desde la llegada de los primeros conquistadores que llegaban a estas tierras en busca del “Dorado” o la “Trapalanda”, pasando por la figura heroica y mítica en la génesis de la identidad nacional: el gaucho, que para algunos como Sarmiento es la flor del mal, portante de una tradición bárbara y luego un José Hernández, que lo humaniza y lo pone como hacedor de civilización y cultura. Ambos coinciden, extrañamente, en situar sus orígenes en los desiertos asiáticos y en las caravanas de los beduinos. Un Lugones que asocia la tradición gaucha a la cultura helénica, un Astrada y un Hernández Arregui, que con diferencias, ambos lo ligarán a la identidad del “ser nacional”. Sin duda el tema gaucho surca todo el ideario literario nacional, a los citados puede agregárseles otros como Borges, Martínez Estrada y hasta el mismo peronismo con su forma particular de resignificarlo todo, expresa en la verba del viejo general mandamientos que parecieran salidos de las páginas del Martín Fierro. Tampoco se puede olvidar la retórica como dice el uruguayo Ángel Rama, “gauchipolitica”, de un infaltable Jauretche que emparenta burlón y crítico el pensamiento mítico con la zoncera en una pedagogía sociológica campechana desarrollista.

Un pensamiento mítico, que sostiene procesos de luchas y acompaña al combatiente, que se resiste a la lógica racional desde su misma forma lógica paradojal y enigmática. Pensamiento alimentado y criticado, en tiempos de exclusión popular pero que necesita abrirse a realidades más exactas y racionales adaptándose para hacerse fuerza. Desde la época de “la resistencia” peronista, hablará John William Cooke, que comprende el mito y lo festeja pero que, crítico y materialista dialéctico, necesita superarlo para que el “gigante miope e invertebrado” despierte y ocupe la escena política.

Finalmente, con voces del pasado el vocablo gaucho retumba en la política y en las bocas de los jóvenes de los años setenta con la organización política militar o “formaciones especiales”, como le gustaba llamar a Perón a los “Montoneros”, y un Alvaro Abós que definiéndose post-peronista correrá velos y mostrará algunos riesgos del pensamiento político mítico.

Consultas bio-bibliográficas:

- Ebert Marcuse, “Cultura y Sociedad”.

- Domingo F. Sarmiento, “Facundo”.

- José Hernández, “Martín Fierro”.

- Carlos Astrada, “El mito Gaucho”.

- Rodolfo Kusch, “América Profunda”, “De la mala vida Porteña”, “El Pensamiento Indígena Americano”.

- John William Cooke, “Cartas Perón- Cooke” y “El fracaso del operativo retorno”.

- Alvaro Abós, “El postperonismo”.

- Horacio González, “Restos Pampéanos”.

- Arturo Jauretche, “Manual de Zonceras Argentinas”, “Los profetas del Odio y la yapa”.

- Juan José Hernández Arregui, “La formación de la conciencia nacional”, “Qué es el ser nacional”.

- Leonardo Favio, “Perón. Sinfonía de un Sentimiento”.

- Pino Solanas, “Los hijos de Fierro”.

- Huerque Mapu, “La cantata montonera”.

- Félix Luna, prologo al libro de Richard Guillespie: “Montoneros, los soldados de Perón”.

El giro a la izquierda llegó a México

Hace 7 años

No hay comentarios:

Publicar un comentario