*Agosto 2009. Este texto resume otros trabajos, es el resultado de la preocupación por el debate sobre el método y la situación de la carrera de Ciencia Política de la UBA.

-------------------------------------------------------------------------------------

Compañeros de la Carrera de Ciencia Política:

Con motivo del reciente encuentro de la SAAP al que por varias razones, entre ellas las aquí expuestas, no he participado.

Les envío este texto inicíatico sobre un viejo debate: Una no-ponencia.

Espero que sea tomado solo como un humilde aporte a una discusión que por antigua no deja de ser necesaria en nuestras carreras.

Saludos a todos, nos vemos. JJO

----------------------------------------------------------------------------------------

NO PONENCIA:

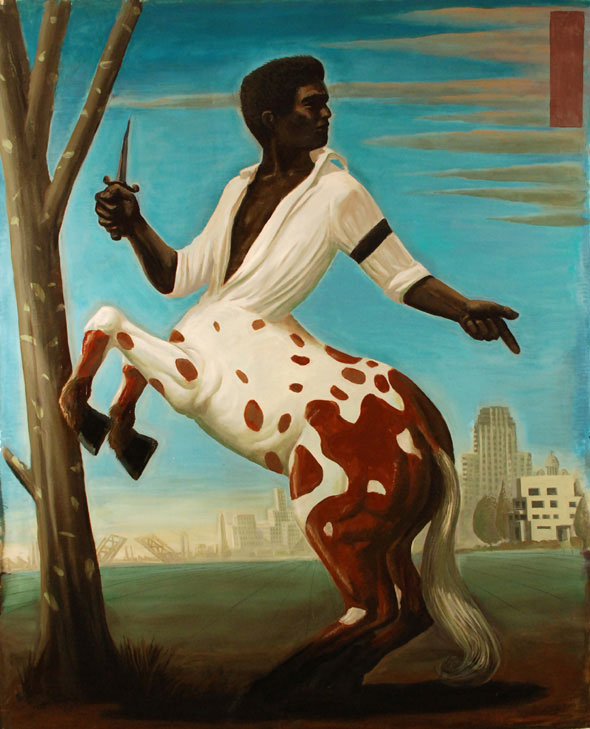

“En búsqueda de un modelo originario o al menos un poncho para la ciencia política”

Juan José Olivera

Habitualmente en ciertos círculos parroquiales y a veces académicos donde domina el sentido común y las aseveraciones a boca de jarro escuchamos decir que la “historia Argentina es contradictoria” y para demostrar esto se exponen casos que muchas veces no explican nada o que simplemente demuestran el poco conocimiento en la materia de los hablantes. Personalmente creo, a riesgo de hablar también rápidamente y a boca de jarro, que nuestra historia más que contradictoria es paradójica, y que esta particularidad deviene junto a otros antecedentes que se expresan como invariantes.

En el Facundo de 1845, Sarmiento dice: “no se renuncia a un porvenir tan inmenso, a una misión tan elevada, por ese cúmulo de contradicciones y dificultades. ¡Las dificultades se vencen: las contradicciones se acaban a fuerza de contradecirlas¡,vaya si nuestra historia no está teñida con estas formas, de querer forzar la realidad, de sostener modelos y códigos morales y políticos copiados de manuales de moralidad para aplicarlos mediante la fuerza de la autoridad. Formas militares y de militancias también de ver la realidad y de querer transformarlas quizá son el legado más claro de la practica política nacional, construcciones históricas y cientificistas que en lugar de lograr su cometido se suman a un derrotero histórico de meras intenciones y discursos que han dibujado un rostro amigable para una realidad más cruenta. Como referencia se podrían revisar los discursos del orden y del progreso de finales del siglo XIX, las moralinas cuarteleras de Onganía, o desde las militancias de los años 70 aquello de hacer de la patria peronista una montonera y socialista, y esto, sin animo de ofender ni de poner a las tres experiencias en un mismo frasco, que por cierto no lo hay y no serviría de nada tenerlo.

Sin embargo, Sarmiento tuvo la gran virtud de buscar los rasgos y señas particulares, originales, de “ponerle el poncho a Bolívar” por ejemplo. Mostrar una cara real, hombres con historia, de carne y hueso que nacían de una geografía y de una experiencia siempre presentes. Esa urgencia de construir un discurso político, un manifiesto de combatiente, lo ponía ante la necesidad de conocer realmente el sustrato y la identidad contra lo que luchaba, lo que entendía como Barbarie.

En busca de un nuevo modelo

El presente trabajo está pensando una crítica a la ciencia política, a partir de la necesidad de encontrar una expresión o un modelo que comprenda una forma de estudio que se manifieste superadora a la práctica actual. Que por un lado se ha manifestado ya impotente de analizar los procesos políticos y de cambio, en la realidad nacional y latinoamericana, y que por otro lado recae en repetir modelos y categorías forzados, que poco ayudan a la comprensión de estas problemáticas.

Concebimos a la ciencia política como un arte, el arte de la política, porque solo así esta será una expresión vital, que describa la acción de los hombres y mujeres que la practican en lugares concretos y con ropajes conocidos, con identidades históricamente forjadas, y con rigurosidades manifiestas, latentes y subyacentes que existen en estas tierras.

Antonio Gramsci habla de una ciencia política que se encuentra en “El Príncipe” de Maquiavelo, que no sería una construcción sistemática, sino “una forma en que la ideología política y la ciencia política se fundan en la forma dramática del mito”. La ciencia política estaba en el momento en que escribía Maquiavelo, según Gramsci, entre la escolástica y la utopía, una “forma imaginativa y artística”.

Para Maquiavelo es un arte como desde una visión teleológica para Aristóteles es la constitución virtuosa del ser social realizado en la antigua Polis griega. En ambos casos la acción política remite a la praxis que parte de la reflexión teórica pero no como separación una de otra sino como una totalidad cambiante y dinámica. Continúa Gramsci, y dice que la creación del Príncipe de Maquiavelo tiene:

-una determinada “voluntad colectiva”

-un determinado fin político

-no es representado a través de pedantescas disquisiciones y clasificaciones de principios y criterios de métodos de acción

-sino como cualidades, los rasgos característicos

-los deberes y necesidades de una persona concreta

-despertando así la fantasía artística de aquellos a quienes se procura convencer

-y dando forma más concreta a las pasiones políticas

Gramsci en el apartado sobre “La política como ciencia autónoma” señala “el problema de la política como ciencia autónoma, es decir, del puesto que ocupa o debe ocupar la ciencia política en una concepción del mundo sistemática (coherente y consecuente), en una filosofía de la praxis”, y es en la acción y en la relación con (la unión de la superestructura y la estructura) “el “bloque histórico”, es decir la unidad entre la naturaleza y el espíritu, unidad de los contrarios y de los distintos” en la historia donde se realiza la política, en la praxis.

Critica a Benedetto Croce porque dice que la pasión política no corresponde a los partidos políticos porque “no se puede concebir una “pasión” organizada y permanente”. Gramsci critica a Croce y llegando a posturas muy weberianas cuando el alemán trata sobre la pasión con dos componentes básicos del liderazgo político como es la ética de convicción y la ética de la responsabilidad como posible freno de esta otra.

“La guerra en los hechos es también “pasión”, la más intensa y febril, es un momento en la vida política, la continuación bajo otras formas, de una determinada política”, dice Gramsci coincidiendo con Von Clausewich, entonces sería necesario “explicar como la “pasión” puede convertirse en “deber” moral y no deber de moral política, sino de la ética”. Continua Gramsci su análisis, a nuestro modo de ver hoy equivocado, de los partidos políticos que los describe como formaciones racionalizadas donde no hay lugar para la “pasión” política.

Sin embargo finaliza Gramsci con toda su belleza estilística resaltando la acción política con su carácter pasional: “La política es acción permanente y da nacimiento a organizaciones permanentes cuando se identifica con la economía. Pero esta última se distingue también de la política y por ello se puede hablar separadamente de economía y de política y se puede hablar de “pasión política” como de un impulso inmediato a la acción que nace en el terreno “permanente y orgánico” de la vida económica, pero lo supera, haciendo entrar en juego sentimientos y aspiraciones en cuya atmósfera incandescente el mismo cálculo de la vida humana individual obedece a leyes diferentes de las que rigen el pequeño interés individual.”

Sí, Gramsci dice que aquella política del Principe no estaba sistematizada, se encontraba en “una forma en que la ideología política y la ciencia política se fundan en la forma dramática del mito” pero entonces ¿Por qué hacerlo, o como hacerlo, qué tipo de sistematización?, ¿el método?, ¿Cuál?

Es interesante la observación que hace Gramsci con respecto al método en sus Misceláneas tituladas “Principios de métodos”. Gramsci dice que antes de juzgar hay que conocer, y para la política o como la llama “historia en acción”, el juicio, es justamente la acción. Con esto no está revelando la idea de praxis política como algo que no está prefigurado sino que se construye en la acción. Pero agrega: para juzgar es preciso “saber todo lo que sea posible saber”. ¿Pero que se entiende por “conocer”?, se pregunta Gramsci, y descartando va negando posibilidades como: conocimiento libresco, estadístico, erudición mecánica, conocimiento histórico, intuición, verdadero contacto con la realidad viva y en movimiento, capacidad de “simpatizar” psicológicamente hasta con el hombre particular, para llegar a la conclusión de que la forma o los “limites” de un “conocimiento crítico” o “de lo necesario” debe ser una “concepción general crítica”. Al decir esto Gramsci está por un lado poniendo mucho énfasis en la experiencia-praxis y por el otro descartando varias alternativas explicativas por si solas. Apuesta a una “concepción general” crítica, esto quiere decir que integre todas las alternativas pero que atribuya críticamente preponderancia a algunas de ellas desde la elección del obrar o desde la acción misma.

Sin embargo el método es el que heredamos de la Sociología de Gino Germani, de Geovani Sartori, los conductistas norteamericanos y los analistas neokantianos de las relaciones internacionales. Lejos estamos hoy de las concepciones gramscianas que figuran en las “Notas sobre Maquiavelo” y en concebir una ciencia política con un carácter más amplio como nos muestra la idea de arte político.

Guardianes del método

Si civilización y barbarie no deja de cruzarse en la historia Argentina, si lo “facundico” es un sustrato persistente en los lideres latinoamericanos, si la referencia histórica es una constante en cada acción y gobierno, si la referencia a ligazones locales, territoriales, léase como terruño, y este, puesto como dador de una forma de ser original, o de una existencia antropomórfica revelada por la geografía que en algún punto moviliza las experiencias de vida de nuestros sujetos políticos. Esta misma geografía, como revelación primaria, los impulsa a tomar tal o cual acción, o mejor dicho a constituirse como sujetos en la misma acción, así es que Nestor Kirchner puede ser tan “pingüino” como “tigre” lo era Facundo Quiroga.

Entonces ¿por qué no pensar desde eso que creo algo mucho más extenso e interesante que lo que conocemos como categorías y modelos científicos legados de las ciencias naturales?, que aunque siempre criticados desde las ciencias sociales, también siempre presentes de una forma u otra, dando lugar a exclamaciones candorosas como la que realizó un sociólogo amigo: “todo lo que quieras pero el método no lo vamos a entregar”, como si se tratase de algún sacro tesoro virginal y que alguien nos hizo creer que debía ser nuestra guía, al mismo tiempo que guardianes de este supuesto tesoro.

No nos proponemos volver a la nefrología u otros saberes de entonces, para explicar la realidad como pretendían en aquellos inicios de las ciencias, sino simplemente el desafío es retomar aquellas lecturas con ojos actuales, desde una“concepción general crítica” teniendo en cuenta aquello de una práctica que piensa a la política como creación artística, que en el pensamiento del siglo XIX esta estrechamente ligado a la idea de: Obra .

Por lo menos un poncho y un ensayo

El ensayo argentino, desde sus “Manifiestos” hasta sus “Correspondencias”, ha realizado mucha más ciencia política que los que quisieron amordazar la política al método de las ciencias naturales. No solo fue más potente el ensayo porque hizo política de carne y hueso, sino porque también pudo y puede encontrarse el sentido original de lo que se llama “acción política”. No cualquier tipo de acción sino vinculado a lo griego. Un sentido guiado hacia un fin comprendido por éticas y basamentos morales apropiadas por toda la historia que puede pesar sobre los hombros de cada hombre, desde que su abuelo dudó, si le robaba o no, mandarinas al vecino, o si matar indios era o no contradecir las tablas de Moisés, solo por poner algunos ejemplos. Lo cierto es que en ambas acciones hay cantidad de lecturas, textos y experiencias históricas que van a recubrir y guiar esas acciones.

Crítica a la “Ciencia Política”

La ciencia política Argentina, es un pantano de simuladores de talento, se ha creído y defiende a capa y espada un modelo de estudio de las realidades políticas que no es ni propio ni compatible con nuestra experiencia. Predecir que va a votar alguien una semana antes de los comicios realizando un muestreo no nos indica que valga la pena gastar en mayúsculas o letras doradas en una disciplina que a lo largo de la historia pretendía un fin un tanto más digno.

Se nos acusa de confundir lo que se llama ciencia política con filosofía política, y hacer esa separación ya es una decisión lacerante, decimos nosotros.

El profesor Eduardo Rinesi saldó la discusión con gran lucidez cuando inauguro la carrera en la Universidad de General Sarmiento, que se llama “Estudios Políticos”, sin más, y nada menos. Pero aunque es más interesante, que decir una cosa y hacer otra, no nos quedamos conforme y creemos que hay un terreno aun en disputa y que de alguna manera no se ha dicho o no se ha hecho publica hasta hoy, y por cierto tampoco creo que este pequeño aporte lo haga.

Un poco de tachín-tachín

Quisiera poner algunos puntos o ejemplos donde la ciencia política actual no dice nada o no puede decir nada:

1º - Los miles de cruces dentro y fuera del peronismo.

Bueno, desde “la disciplina” , como les gusta decir a los politólogos de la SAAP, rubrican: “se ha quebrado la disciplina partidaria”.

Bueno, ¡Vaya que novedad¡ decimos.

Pero, ¿cuando el peronismo o el radicalismo fue disciplinado partidariamente?

¿Acaso el tema de la “lealtad” no ha sido el gran tema del peronismo justicialista, aun con Perón en vida? ¿Y el nacimiento de FORJA o los posteriores desprendimientos de los Intransigentes de la UCR?

¿Y los votantes?, con cara de quien esconde una carta fuerte, vuelve a preguntar el disciplinado politólogo mientras lustra una placa de bronce con su nombre, y contestamos:

Sí, el votante fue disciplinado con Perón vivo, luego no,

¿Otra novedad acaso?

No.

Pero ni quien se apura a encasillar los procesos políticos en rótulos analíticos ni la rápida respuesta del sentido común pueden resolver ciertos enigmas de la política nacional.

Es necesario que la ciencia política reúna sobre si una cantidad de experiencias históricas, sociales, culturales, literarias, económicas y filosóficas nacionales para comenzar a ver con ojos propios que hay mucho más allá de lo evidente, debe comprender, distinguir lo subyacente a partir de identidades y conciencias largamente estatuidas socialmente que se muestran muchas veces en las formas más informales y complejas de nuestra acción política y cotidiana.

2º- Llama la atención como la ciencia política local que tiene claros reflejos de conductismo y herencias del positivismo no pudo decir nada ante la crisis Argentina del 2001. Tal vez se debió a que la cátedra siempre estuvo cerca del comité, y en este punto es donde se pudo ver que tal cientificismo es solo una pátina sostenida por acomodaticios defensores de un poder académico que actúa claramente en la política nacional y que bajo esos ropajes también hay intereses, tradiciones y filiaciones partidarias en juego. Que nosotros no fiscalizamos ni recriminamos, al contrario saludamos, pero lo que si criticamos es que no se muestre esa lectura claramente.

En esos días de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2001 seguramente eran más interesantes los debates internos de la coalición de gobierno que lo que se trataba en las aulas: La repetición mecánica de textos lejanos.

3º- La ciencia política actual tampoco reflexionó aun los porqués, de un Juan Domingo Perón que murió hace más de 30 años, de pasar por el horrible peronismo de post dictadura de los 80 y 90, y sin embargo, los argentinos siguen votando peronistas, o radicales con o sin partido. Ni estudió en profundidad el juego de los partidos locales donde los signos de las izquierdas poco nos muestran a la hora de traducirlo a la representación popular, situación no menos importante ya que casi toda la literatura de la ciencia política se nutre de autores y experiencias europeas donde los campos ideológicos parecieran más evidentes. Por otra parte se podría agregar que los estudios historiográficos han avanzado mucho más en este campo que “la disciplina” misma, cosa que no debería ignorarse o dado por hecho.

Una invariante académica

¿Qué hay bajo la mesa?

¿Qué no ve la ciencia política argentina? ¿Qué subyace?

Raul Scalabrini Ortiz, se dio cuenta y otros también.

Sarmiento se había dado cuenta antes, y la espantosa resolución a eso, que para él era un problema, lo veía en una especie de darwinismo social y en la aniquilación del sustrato indígena y gaucho oriundo de estas tierras.

Eso tan interesante y original, que da respuestas en los momentos de crisis cuando ya no hay respuestas ni discursos que lo oscurecen: aflora.

Pero eso no lo ve la ciencia política actual, porque no lo sabe, no leyó aun esos viejos textos olvidados y fundantes.

La paradoja talvez será que cuando algún escritor norteamericano o europeo los cite la ciencia política local los refutará con otros textos norteamericanos o europeos.

Ojalá, como siempre nos gusta pensar, se rompa la invariante o por lo menos no seamos tan zonzos, como decía el viejo Jauretche, para no darnos cuenta.

El giro a la izquierda llegó a México

Hace 7 años

No hay comentarios:

Publicar un comentario