Ponencia para las II° Jornadas de Pensamiento Politico Argentino 29/11/2004, UNR, Rosario, Santa Fe.

Paradojas alrededor del lenguaje argentino.

Juan José Olivera.

Cierto es que cada país, zona o región tiene sus idiomas propios, sus giros en el lenguaje y en la lengua, que se expresan en la cotidianeidad del uso y que demarcan una identidad.

El lenguaje es cosa multiforme, cosa social y pública en permanente transformación y disputa hegemónica, porque lenguaje al igual que información es poder. El poder se expresa con su lenguaje, las burocracias tienen sus términos, las hinchadas y barras bravas tienen sus códigos idiomáticos y las universidades y la política también los tienen.

En cada momento histórico y lugar los significantes y los significados, haciendo un apresurado y maltrecho llamado a Ferdinad De Saussure y su “Curso de lingüística general”, presentan modos y formas particulares, entre el individuo y la colectividad o sociedad, está mediando la palabra.

En este trabajo me interesa hacer un repaso por las palabras, lenguaje y algunos significantes que resultan propios del actuar político argentino y que en su uso histórico han demarcado fronteras políticas e ideológicas. Banderas e iconos, símbolos, guiños y señas que surcaron el ideario y el anecdotario nacional.

Más allá del importante aporte que son los análisis de discurso entre los que se pueden citar los de Eliseo Verón sobre el peronismo, no me referiré en concreto al análisis concreto de la decodificación, o buscar explicaciones para términos y usos para elaborar complejos sistemas de proposiciones verificables o falsables epistemologicamente o desde la empiria. La atención esta puesta en la construcción de la identidad política y cultural del sujeto, del ser y sus expresiones identitarias.

Avanzar sobre el lenguaje político, que es el lenguaje por excelencia si tomamos a la política como forma igualitaria concebida para el bien común y la realización virtuosa del hombre, en el sentido aristotélico, presenta dificultades porque ni la política es algo rígido ni constituido y tampoco sus signos. Sin embargo los que hacen la política y su habla cotidiano, saben de que estamos hablando. Un mensaje que expresa interés y formas contrapuestas, contradictorias, dialécticas comunicacionales que presenta formalismos, retóricas rígidas y giros picarescos en géneros tan conocidos como la “chicana”, la “rosca”, el “primereo”, o el “minuteo” político o metáforas atléticas como el “correr” por izquierda o por derecha según ordene la situación, que rebelan la presencia de elementos del “abajo”, de un “submundo” o zona particular. Mundo, vinculado al juego, de una tradición de tahures y comités que abordan la escena y que se mezcla con protocolos, solemnidades y posturas que en conjunto presentan la corporidad del político y de su cara visible para las masas.

El lugar del político está entre la mesa de juego y el Martín Fierro. Donde hace escuela, es en El Truco, que según Ezequiel Martínez Estrada, es el juego de barajas en donde “hay una parte reservada al azar y lo restante a la astucia, a la adivinación, a la audacia y a la prudencia”, y del Martín Fierro, el encuadre moral y simbólico. De las cartas toma la soltura y el gracejo, del libro una determinada noción de comunidad bíblica, mandamientos y límites por los que caminar, bordes de navaja más o menos definidos que son su sendero, donde la lealtad es la ley primera.

Entre la mesa del bar y la tarima académica, está el político, porque aunque su filosofía es corta o está escudada dentro de ciertas técnicas, artilugios o rituales. Más cerca de “lo que es” que lo “que debe ser”, y aunque esto lo empate necesariamente con el mundo de la calle, el político no puede dejar de lado las luces del conocimiento catedrático, aunque más no sea para fortalecer un discurso frente a algún interesado, o aburrido auditorio televisivo. La televisión también esta entre “la ciencia” y la calle pero hace ya mucho tiempo ha ganado claramente esta ultima la partida, es por eso que el político se siente más cómodo y prefiere la pantalla al acto o la movilización. Chacho Alvarez, resume sobre si esta figura siendo gran cultor del bar o cafè, la cátedra, universitaria y la escena televisiva.

Entre el influjo de la barra brava y la racionalidad enigmática de la religión, son parajes donde también se aloja la política con sus aprietes, bravuconadas de tablón , sus actuaciones bochornosas, con sus guiños y claroscuros, con sus formalidades y sacralidades.

Por llanos y chaturas, contrabalanceados con preciosismos dandys se dibuja el actual marco político, y abrevando sobre su policrómica tradición nos aborda.

Las identidades en el habla de los argentinos son sistemas paradojales de resignificación política que han ido a lo largo de la historia construyéndose según el posicionamiento político. Así el peronismo resulta por su complejidad el caso más claro. Las palabras, han sido distintivos y calificativos que usados en una primera instancia como ofensa en una segunda instancia, fueron asidos como denominadores propios.

Así en la tradición del peronismo el “descamisado”, en la verba de Perón no era un agravio sino la forma más cercana y distintiva para referirse al trabajador industrial. En la misma tesitura despunta una sacralizada Eva Perón que decía con voz dulzona y corrosiva “mis gracitas” desde el estrado gubernamental provocando irritación y contispaciones a una gran parte de la gran burguesía argentina que gozaba con el desprecio del “cabecita negra”.

En la formas del peronismos, en la resignificación de los términos agraviantes usados por sus enemigos, esta la cercanía, un “nosotros” identitario, “es así somos esto y estamos acá, metemos las patas en las fuentes de la historia para cambiarla”.

Sin quererlo talvez, aquella “oligarquía” de los 40 fundaba un hablar propio y un distintivo que separaría y demarcaría desde lo más cotidiano los limites y orientaciones políticas de los argentinos. No hacía falta recurrir a análisis económicos, ni sociales muy complicados, el peronismo eran los trabajadores, los descamisados, los cabecitas negras, los gracitas y los que no se reconocían así no eran peronistas, eran los “gorilas”. El arco que englobaba a los gorilas era grande pero centralmente eran todos aquellos que sentían un verdadero odio de clase y superaban en la inquina a los “contreras” que eran aparentemente considerados circunstanciales opositores del peronismo.

En “La fiesta del Monstruo”de Bioy Casares y Borges, en aquel “Te prevengo, Nelly, que fue una jornada cívica en forma”, está la demarcación que hacía carne el hablar y en los posicionamientos de entonces.

Más adelante, en la historia anecdótica peronista el Decreto-Ley 4161 del 5 de marzo de 1956 será el ultimo chispazo que suelde su identidad. La dictadura de Aramburu, Rojas y Alzogaray, llegan irrisoriamente a la prohibición de las palabras, “imágenes, símbolos y signos creados o por crearse”, que sean peronistas. Desde entonces con la sola mención de la palabra “Perón” o cualquier de sus derivados alcanzará para tomas de posición, definirse ideológicamente, y demostrar el origen social e identidad cultural.

Se podría rastrear estas formas del “lo digo por que estuve o por que soy” desde el debate Mitre-López, donde chocaban dos formas de encarar la historia. La de López ligada a la historia de los arcones familiares y las memorias vivas, la historia oral y la de un Mitre que contesta desde la cifra, el dato y el archivo. En Liborio Justo de seudónimo “Quebracho” aquel trostkista olvidado hijo del golpista J.P Justo que según cuenta Norberto Galasso en “Liberación Nacional, Socialismo y Clase Trabajadora” fue quien gritó ¡Abajo el imperialismo! Desde las galerías del Congreso Nacional donde se realizaba una conferencia con el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt y fuese a demás la primera transmisión radiofónica para todo el continente. Este Liborio trostkista que sitúa a la argentina en una nación colonial, describe en “Nuestra Patria Vasalla” un árbol genealógico que se remonta desde 1779 hasta 1962, para iniciar su voluminosa producción. ¿Qué quería demostrar Liborio con esto? Seguramente su lugar de rebelde a su clase y a la historia de su padre, quería demostrar que venía desde más atrás, bien. Sin embargo no rompe, al contrario sostiene la idea de quien habla-escribe lo hace porque de alguna forma su historia se lo permite, más allá de ser “el hijo de”, es el “sobrino de”, “el nieto de”, “el tataranieto de”, y cuenta.

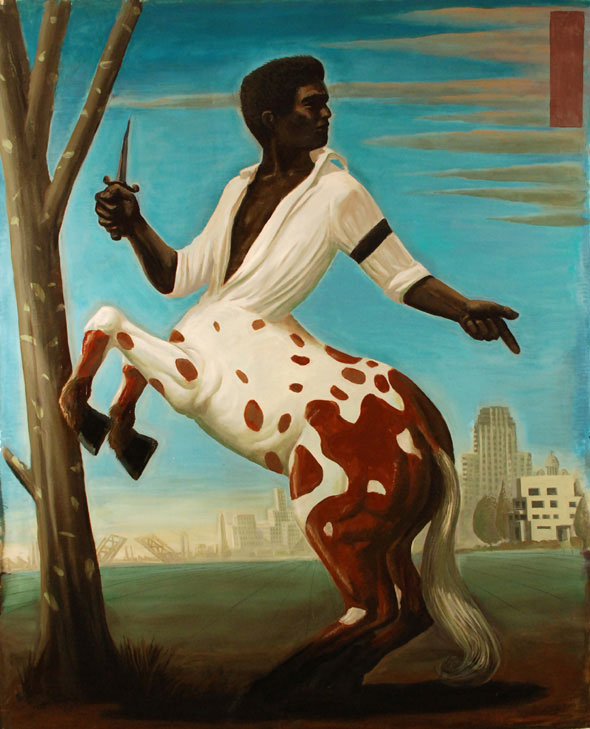

Resulta humorístico y desesperante, al mismo tiempo como y sobre que tradiciones se fundaron ciertas imágenes, lenguajes y simbologías prefabricadas en la política. El brillo al que llegó Carlos Menem será difícil igualarlo en las formas y en los usos tan propios del imaginario popular, del que se podría decir fue la corporización aparente del ser nacional o su caricatura. Menem era cultor de todas las formas del lenguaje político y de sus peores vicios. La picaresca, la chicana, la pompa, y la simbología tuvieron puntos inigualables, talvez como ejemplo alcance con las patillas facúndicas o aquel caballo pintado artificialmente similar al que tenía el viejo general pero que una simple lluvia arruinó la foto para el almanaque publicitario. Aquel Menem tiene poco que ver con el de hoy, pero talvez en sus ensueños estará pensando en la imagen del Chacho Peñalosa diciendo “ en Chile y de a pie”, si se puede hacer un paralelo como decía Ezequiel Martínez Estrada entre el caballo y el automóvil, o mejor dicho entre el caballo y una Ferrari.

A Juan José Hernández Arregui en su ¿Qué es el ser nacional? desde una óptica marxista con clases e identidades enfrentadas le preocupa la apropiación de significantes y la demarcación de significados, escribe: “en los últimos tiempos se oye hablar en la Argentina del “ser nacional”. Ahora bien, cuando un concepto es manejado por corrientes ideológicas contrapuestas, el mismo es una metáfora o uno de esos recursos abusivos del lenguaje, que más que una descripción rigurosa del objeto mentado, tiende a expresar un sentimiento confuso de la realidad.”. Más adelante Arregui va mas lejos e intenta definir “comunidad nacional” y “cultura”, dice: “Dentro de toda comunidad nacional, se comprueban divisiones económicas, vallas culturales, puntos de osificación que aíslan a las clases sociales, tanto como ramificaciones convergentes que las acercan o separan a la compás de las luchas internas y las expresiones externas. En suma, una comunidad nacional de cultura, es una multiplicidad de tensiones congéneres y antagonistas, cual los músculos de un animal, que se expresan, según las clases sociales, como concepciones divergentes de la cuestión nacional.”. Por otra parte, Arregui ve a América como la América Hispánica y a una cultura común o emparentada que se condensa en la lengua del Quijote, para decir que según él es “el idioma español el que ha plastificado el espíritu de América” con el cual ya no pueden competir los idiomas nativos prehispánicos en lograr una unidad de significantes compartidos.

Esta polémica es en cierta forma también la que se ha dado en estas semanas en la ciudad de Rosario lejos de quedarme aquí, pero sin poder escapar diré que sea como sea las diferencias existen y de una u otra forma las palabras se disputan y se crean y recrean todo el tiempo. Nadie se puede apoderar, y es estúpido controlarlas. Que cambien, que muten pero también busquemos la claridad “en y para” nuestras pequeñas o grandes comunidades políticas de lenguaje: el pueblo, para que podamos entendernos en la construcción necesaria.

El giro a la izquierda llegó a México

Hace 6 años

No hay comentarios:

Publicar un comentario